Progress さんの感想・評価

5.0

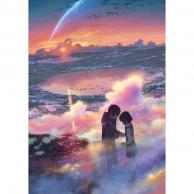

夢の儚さを越えて二人は繋がる。

見終わった後、私は夢から覚めて、まどろんだ時ようなな気持ちになりました。

あのシーンの背景が良かったとか、あそこのスピード感が最高だったとか。

でも、その記憶は、強く「覚えていよう」と思い、まるでこれは面白い夢から覚めた時と同じじゃないかと。

でも、人の記憶は曖昧で、全ての良いシーンを覚えておこうと思っても、次第にディテールが失われていきます。

やがて夢の記憶は、「面白い夢をみた」に代わり、そして夢をみた事をも忘れていく。

時間に対して夢の中の記憶はあまりにも儚い。

この作品はそんな弱い繋がりで繋がった瀧君と三葉の物語です。

感想

{netabare}

【演出】

二人の入れ替わり生活が始まるときに曲が入り場面の切り替わりのスピード感は新海監督らしい演出。

二人の入れ替わり生活とは別に強く印象に残っているのは

時間が100倍速になった感じで都会の光や信号が光を放つシーン。

これは時間の経過を示しているのでしょうが

その綺麗さが強烈に印象付けられました。

また、夢の中の出来事という作品の設定のように

幻想的な美しさが視聴者を夢と現実の境界線に引き込んでくれます。

三葉の人生が瀧に見えたときのシーンもグッと来ました。何でだろう?

人の生き死にに涙もろいのかな。

あのシーンは母親との直接的な繋がり(へその緒)や親との別れ、家族の濃い「人と人の繋がり」を感じてしまったからでしょうかね。

【展開】

「瀧君、覚えてない…?」という三葉のシーンは本当に胸が痛くなりました。

3年後の瀧君にとってはずっと前から繋がっていた。三葉にとってはようやく繋がった。

だけど瀧君はこのときはまだ知らない、三葉は不審そうにこちらを警戒する瀧君に思いを伝えられない。

「二人が会えた」「繋がった」という嬉しさと同時に

勇気がでずに思いを伝えられない三葉の姿に自分を重ねてしまいました。

【キャラ考察】

瀧君がクレーターの上で君の名は!と涙ながらに叫んだ気持ちがわかってしまう。

大切な人に会いたいと、思いが募ると、苦しくて、吐き出したいなにかが心のなかにたまってきて、自然と涙が出てくるんですね。

三葉の境遇について

母親を幼い頃に亡くしていて、それをきっかけに父親が神職をやめて離ればなれとなっています。

離れて暮らしながらも、政治というなにかと目立つ仕事をしている父親のせいで

学校で本人の意思とは関係なく少し浮いてしまう三葉。

そんな狭い村社会に嫌気が差してどこかに逃げたい気持ちでいる時に起こる入れ替わり。

三葉にとって入れ替わりは逃避になり得た(まさに夢に逃げる)のですが

突然終わる入れ替わりは、夢の終わりであり、それは自分の逃げ場所がなくなったともいえます。

夢の続きが見たくて。そういう気持ち(逃避)、わかります。

東京にいるはずの瀧君に会いに行き、あの日々の続きがみたい。

でも、せっかく会いに行ったのに瀧君は三葉のことを知らなくて、繋がりの喪失を感じてしまった。

(ですか、ここで過去と未来を繋ぐ糸を渡したシーンの懸命さや、その糸が忘れかけた瀧君と三葉を繋げてくれた意味を持つアイテムであることの重要性が「繋がった!」と嬉しさを感じさせます)

その後の三葉の行為は、瀧君への思いをたちきりたくての髪を切る行為だったのでは。(切るということは思いや繋がりをたちきりたいための行為?)(夢の終わりが夏祭りの近くの日、つまり、一般的には夏の終わり近くです。夏の終わりの儚さと夢の終わりの儚さをかけているのではないでしょうか)

また、三葉が夏祭り前に暗い部屋で涙を流すシーンには、喪失感を感じ、失恋等のなにかを失う出来事を思わせました。

その後の彗星の衝突により、三葉は現実の問題と向き合い乗り越えることができました。

瀧君の残した「すきだ」が現実と向きあう最後の勇気をくれたのかもしれません。

そして、瀧くんにとっては、一生忘れられない体験であり

忘れられない繋がりだったのではないでしょうか。

それが記憶がなくなっても四年後も繋がりを求めていた理由かもしれません。

忘れたくないと思っても忘れてしまう、だけどどこかでおぼえているその繋がりのことを。

だから、これはなくなってほしくないという、繋がりの肯定なのではないかな。

【美術】

新海監督の作品は見たり見なかったりなのですが、背景の綺麗さは今作もすばらしかったです。

田舎のゆったりとした風景にはそこに溶け込めそうな気分にさせてくれました。まるで、その場所が自分の帰る場所のような。

都会の朝の風景はどこか孤独だけどエネルギーを感じます。

夕方の忙しそうな風景には少し寂しさがあって、早く帰りたいな、そんな気持ちにさせてくれます。

季節感も夏に始まり、春に終わるという、季節ごとの綺麗な風景を描いてましたね。

最後に桜さく路地の階段で二人が出会うシーンも、優しさと暖かさをリアルに感じてとてもよかったです。

【記憶が失われる設定について】

多くの人がここについて指摘してきました。

ですが、私はレビューの最初に書きました通り、夢だから、でストンと納得しています。

作中で夢をフォローしているシーンがあるのは覚えていますか?

三葉の祖母が三葉(瀧くん)に「三葉、お前、今夢を見ているな」と言う印象的なシーンです。

また、三葉も「夢の中で見たあの人の名前が思い出せない」と言い、友人を困惑させます。

それはそうでしょう。普通のひとはそんなことを非常時でも平常時でも口に出したりしません。

共通認識として「夢の中の内容は忘れやすい」ということがあるからです。

ですので、スマートフォンの中の日記が消えていくあの表現や、

二人が御神体のクレーターで出会うシーンが、

夢と現実の境界線が曖昧な時間や場所を表現していて

見た人間も、夢と現実の境界線にいるようなそういう作品だと思っています。

【朝、目が覚めるとなぜか泣いている】

印象的な導入のセリフです。

二人の繋がりを失ってしまったことを自分の中のどこかが泣いている。

そして、それにとりつかれているようになってしまっている。

私はそうやってどこかに繋がりを探すような感情を現す言葉は知りませんが

自分のどこかに、よく似た感情があると確信があります。

それが、私の心にズキズキとした胸騒ぎを起こしてくれます。

【総評】

色々書きましたが、瀧君と三葉のような10代の気持ちや考え方を上手く描いています。

君の名は。でとめていますが、これは相手への問ですよね。

相手の名前を知らないからこそ尋ねる(訪ねる)。

そして相手の事を知りたいからこそたずねる。

相手の事を知りたいという感情をエネルギーにして伝えてくる作品でした。

また、人と人の繋がりを感じる、もしくは、心の中のどこかにあるつながりを求める感情を肯定する物語だったとまとめさせていただきます。

【蛇足】

三年前の瀧君と三葉が東京でであったとき、二人の糸はどう繋がったのか、一瞬はまりかけました。

二人の糸は絡みあって大きなわっかを作った。そんな思いです。でも始まりはどこかよりも、今と未来の彼らが気になって(笑)

キービジュアルの瀧と三葉が東京の坂で振り返って見つめる絵って

ラストの5年後の二人を、であった頃の高校生の姿に置き換えているのかも?

これが「出会い」の絵なのか「再会」の絵なのかちょっと気になって面白い。

幻想的で儚さのある二人の奇跡の繋がりと、現実の繋がり。

ラストで二人の繋がりを現実の繋がりにすることで生まれる嬉しさ。

なぜだろうか?多分、二人が求めていたその繋がりは、人間が奇跡を信じたい気持ちの肯定だからでしょうか?

{/netabare}

ストーリー考察?(繋がりを軸にストーリーを考えてみました。)

{netabare}

三葉の祖母が、糸に例えて人と人の繋がりを話しました。繋がって、絡みあって、離れて、近づいて、また繋がっていく。その繋がることを結びという。

瀧と三葉の関係もまたそうでした。夢で繋がって、入れ替わりを繰り返して二人の糸は絡みあう。

入れ替わりは突然になくなる。突然糸が切れたように。

三葉のいる場所は時間を越えて遠く離れた場所だった。

真実を目にした時、三葉との思い出は一瞬で消えていき、崖から突き落とされたようなスピードで二人の距離は離れていく。(二人の距離が明確に離れていくことに儚さや悲しさを感じました)

でも、瀧は「そこにいかなくちゃいけない」という自分でもわからない使命感に押され御神体のある場所へ

三葉のいるかもしれない場所へ近づいて行く。(確信のない行動です。しかし、そこには記憶という曖昧な繋がりよりも、もっと深いところでの繋がりを感じます)

そしてまた入れ替わり、二人はお互いを自分の体で出会う。

今まで顔を合わせて話したかったことをいいあって、笑う。(ようやく、もがいてもがいた結果、出会えたという喜びを感じます)

互いの姿が見えなくなって、名前を忘れた瀧は叫ぶ。

「君の名前は!」忘れちゃいけない大切な人を思い出せない苦しさで一杯になる。(本気で相手の事を求めるシーン、記憶がなくなっても、もっと深いところからの欲求です)

名前は思い出せない。でも誰かが大切なことは覚えてて

誰かが思ってくれていることが「すきだ」という言葉からわかる。だから三葉はやりとおせた。

そして時が流れ、あの時間の記憶もなく、あるのはかすかな心残り。

どこかに大切な繋がりがあるような。

冬が終わり春が来る。

二人はまた近づく、自分の中の心残りの先にある繋がりを探して。

そして出会い、ずっと探し続けてきた繋がりだと信じて問いかける。「君の名前は」。

(最初のシーンと繋がる。どこかに特別な繋がりがあるという不思議な感覚。ラストはなんとなくわかるという感情の肯定が、とても心地いい)

{/netabare}

2018年1月3日 地上波放送を見て。

{netabare}

本当は追記する予定はありませんでした。

でも、見たら、自分の中に生まれた何かを書きたい衝動を抑えられなくて、

書こうと思いました。

今回の再視聴で感じたのは、

繋がりが消えることの悲しさでしょうか。

どこか身近に感じていた、繋がりの断絶。

私が繋がりの断絶を感じたのは、福島なんですが、

レビューを社会派にする気はないので詳細は伏せます。

それは、人間の営みの断絶であったり、人の関係の断絶。

繋がりが消えてしまうことへの悲しさ、つらさ。

そういったものが多分糸守町の消滅、三葉と瀧の入れ替わりの終わり、

そういった作品世界の出来事から、私はいつも感じていたこと、

繋がりの断絶を感じていました。

繋がりの断絶と同時に、繋がりを求める声も同時に感じました。

三葉が瀧に会いに東京に出た時も、瀧が三葉の名前を忘れて叫んだ時も、

繋がりを求めるその行動、その思いが、私には、

無くした繋がりを取り戻したい気持ちを感じて、

どうしようもなく、泣いてしまいました。

(すこし安っぽい表現ですが、実際少し泣いてます。

多分泣いた理由は、登場人物達と同じ理由で、

繋がりを求めたから、でしょうかね。

多分これが、共感何でしょうね。初めて実感出来たかも)

こんな瀧君のセリフがありました。

「今はもうない街の風景に、何故ここまで胸を締め付けられるのだろう」

心のどこかで糸守に繋がりを感じている瀧君。

私も、どこかで知らない街の知らない人の営みに、

繋がりは感じないまでも、営みの中にある繋がりを見て、

親近感を感じたりするのです。

それは人と人の繋がり、人と土地の繋がり、繋がりの中で生まれた営み、

そういったものを、私は求めているのだろうし、

大切にしたいし、失いたくないと思うのです。

だから、この作品を再視聴して、このレビューは、

完全に私の感想であるのですが、

私が求めていた繋がりを描いてくれているし、

私が恐れている繋がりの断絶も描いてくれている。

だから、私は、この作品が好きなんでしょうね。

{/netabare}