ぽ~か~ふぇいす さんの感想・評価

4.3

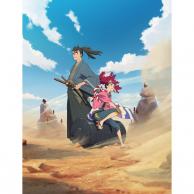

娯楽作品としては原作よりよくまとまっています

-・-・-・-・-・-・-視聴前レビューー・-・-・-・-・-・-

本日公開の作品

私は来週けみかけさんと観てくる予定ですが

全くレビューが無かったので

誰か少しでも興味を持ってくれればと思い

筆を執ることにしました

この作品はノイタミナムービー第2段

Project Itoh3部作の一つとして

先陣を切る形になります

Project Itohというのは

2007年に彗星のごとくデビューし

2009年に世を去ったSF作家伊藤計劃の作品を

アニメ映画として公開するプロジェクトです

計劃が作家として活動できた期間は短く

世に送り出した長編作品は

虐殺器官

METAL GEAR SOLID GUNS OF THE PATRIOTS

ハーモニー <harmony/>

の3本だけですが

その短い期間で書き上げられた作品は

閉塞していた国内SF界に

新たな潮流を巻き起こす契機となりました

PSYCHO-PASSが最初にアニメとして放映されていた時も

ネットでは計劃作品との共通点などが指摘されていましたが

こうやって同じノイタミナプロジェクトとして発表されると

やはりPSYCHO-PASSシリーズのルーツの一端は

伊藤計劃にあったんだなぁと改めて思います

既にお気づきの方もいると思いますが

前に述べた3作品の中に屍者の帝国は入っておりません

昔から文芸の神様というやつは

俊才を見つけるとすぐに手元に置きたがるようで

計劃もこの作品を数十ページ書いた時点で

神の御許へと召されていきました

後を引き継ぐ形で残りを円城塔が書き上げたものが

このアニメの原作となる屍者の帝国となります

円城氏はスペースダンディの豪華すぎる脚本家の1人だったので

小説はあまり読まない方でも

アニメに精通している方ならばご存知かもしれませんね

しかしまぁ

この作品は計劃自身がほとんど関与できていない上

他2作は近未来SFだったのに対し

この作品は19世紀を舞台にしたいわゆる伝奇ロマン

これをProject Itohトップバッターに持ってくるのは

かなりの冒険だと思います

Project Enjohの間違いじゃないのか?

とか突っ込みを入れたくなります

これがこけたら他の計劃作品に響くんじゃないか?

とか心配になります

しかしこの小説を計劃作品と認められるかどうかは別として

読み物として十分に面白かったのは確かですので

映画版の出来はどうなのかこの目で確かめてこようと思います

-・-・-・-・-・-・-視聴後レビューー・-・-・-・-・-・-

原作から比べると大分いろいろ弄ってありますが

概ねプラスに働いていたように思います

原作未読既読に関わらず楽しめる作品だと思います

原作を一切読まずに見た場合

ストーリーの細かい部分はよくわからないでしょう

しかし、そこを画面の中で細かく描写してテンポを損ねるよりも

アクションシーンで一気に押し切ってしまう方が

ずっとスクリーン映えするのは間違いありません

終盤の圧巻の映像美にはただただ絶句するばかりであります

そもそもの原作自体がハイパーテキスト性の高い小説です

文学におけるハイパーテキストすなわち超文脈とは

語句や人物、事件などの名前だけを作中に使い

その説明は作品の外に置いてあるものを指します。

もしもその言葉をしっかり理解したければ

Webのhtmlリンクをクリックして別のページに飛ぶように

別の小説や聖書、哲学書、理工書など開かなくてはいけません

場合によっては映画、漫画、アニメなどに行きつく場合もあります

この手法を使う事で限られた紙面の中に

無限の奥行きを出すことができますが

同時にベースとなるジャンルの知識に乏し人間には

その面白さがさっぱり理解されない危険性も孕みます

かつてエヴァンゲリオンが空前のブームを引き起こした背景に

この手法がありました

難解な言葉を断片的に並べ一切説明しない

その結果たくさんの解説本考察本が出版され

それらが飛ぶように売れたのは

作品の外にある科学・哲学・宗教を

ガジェットとして次々に使い捨てた結果

非常にたくさんのハイパーテキストリンクが張られていたからです

この屍者の帝国という作品でも鏤められた要素全てを理解するためには

SF・ミステリ・科学・哲学・宗教そして19世紀の歴史背景など

幅広いジャンルの造詣を要求されます

また原作ではハイパーリンクを張らずに

作中にて詳しく解説されている事柄も

映画では冗長すぎるため解説部分を丸々削除されていたりします

こんな風に書いていくと

まるでこの映画が極めて難解で一握りの人だけが楽しめる作品

というように見えがちですが

この作品の見事なところは

細かいところがわからなくても楽しめる点にあると思います

まっさらな状態でこの映画を見て細部まで理解するのは不可能ですが

スタッフもそんなことは承知の上で

全てを理解できなくても楽しめるように作ってあります

原作の魅力を言葉で説明するのではなく

直接感じてもらうというのがこの作品の切り口で

それは非常にうまくいっていたと思います

従って原作未読既読問わずオススメできる映画だと思います

以下原作と映画版の相違点について

{netabare}

かなりいろいろな点にアレンジが入っていますが

各国陣営のキャラ数の削減と果たす役割の変化が一番大きいと思います

物語の流れに沿って違いを確認していきましょう

英国

ジョン・H・ワトソン&フライデー

本作主人公にして最も大きく改変がされた人物

後にシャーロック・ホームズの右腕となる男

原作のワトソンは医学部の優秀な学生で

教授に推薦されウォルシンガムに所属することになります

そこで貸与された最新鋭の実験体が

Noble_Savage_007コードネーム:フライデー

つまりもともとワトソンの友人であったという設定自体が

映画版のオリジナルです

時折見せるフライデーの暴走も映画のみの設定

映画版のワトソンを突き動かす動機の大半はフライデーにあり

ワトソンとフライデーのエピソードは作品の中核の部分です

この部分がオリジナルなので作品としてはもはや別物に近い印象

先に映画を見てから原作本を読んだ人には

淡白すぎるワトソンがただ周りに流されて動いている様は

おそらくかなり物足りないのではないでしょうか?

このワトソン&フライデーの肉付けの巧さが

映画版を原作以上に魅力的な物語にしています

フレデリック・ギュスターヴ・バーナビー

ワトソンたちとは逆で原作でも映画版でも全く変わりませんw

実在の人物でアジアロシア境界を旅行し手記を発行しています

作品内ではその経験と胆力を買われ諜報員に選ばれたようです

エイブラハム・ヴァン・ヘルシング&M

ワトソンたちの上司にあたる人物たち

映画版では一人に役割をまとめています

原作ではMはほとんど出てきていませんが

弟が探偵をしているという発言から

マイクロフト・ホームズであると考えて良いでしょう

しかしマイクロフトはものぐさで人嫌いな性格なので

実際に表に出てきて指示を出したり対立したりする役割は

ブラム・ストーカーの作りだしたヴァンパイアハンター

エイブラハム・ヴァン・ヘルシング卿が担当しています

映画ラストにつなげるためにMの方の名前を残したのだと思いますが

クライマックスの立ち回りはMではなく

ヴァン・ヘルシングにやってほしかったところですね

なおトランシルヴァニアにおけるヘルシング卿の活躍も

作中ではザ・ワンと花嫁を巡って対決していたことになっています

ロシア

アレクセイ・フョードロヴィチ・カラマーゾフ&ニコライ・クラソートキン

どちらもカラマーゾフの兄弟の登場人物です

アレクセイとクラソートキンの設定は改変されていません

改変されてはいませんがいろいろと省略されています

そして結末もいじってあります

アレクセイの計画は自身を屍爆弾化し

「証拠品」として大物を吹き飛ばすという一種の自爆テロ

原作ではクラソートキンは屍者化しません

アレクセイを連れてぺテルスブルクに行き

アレクセイの計画を実行する役割がまだ残っているからです

映画の方ではインパクトを重視してか

アレクセイとクラソートキン両方とも屍者化してしまいました

これでは計画が実行できません

実行できない計画そのものの話が無かったことになり

アレクセイが一体何をしようとしていたのか

真相が明らかにされぬまま物語は進んでいきます

アメリカ

レット・バトラー

風と共に去りぬにおけるスカーレットの恋人です

原作ではピンカートンの一員でハダリーの上司

ハダリーの能力を使ってグラントを襲撃している張本人

本来なら主人公パーティの5人目だった男です

ハダリーが火炎放射器で屍者を一網打尽にするシーンは

元々は彼の登場シーンのはずでした

原作では大里化学の事件の後

日本編は続きがあり

会談するグラントと日本皇帝が襲撃されますが

首謀者が居なくなっている以上

エピソード丸々カットになっています

ハダリー・リリス

出典はSF小説未来のイヴ

映画版では発明王トーマス・エジソンが作ったことになっていますが

未来のイヴにでてくるのはそれをもじったエディソン博士

元に戻さずにエディソンで良かったような気もしますね

原作ではピンカートンの一員としてグラントに仕えていますが

実際の主はレット・バトラーで

彼の利益になること以外はやりません

屍者を操りグラントを襲撃していましたが

レット・バトラーが出てこなくなったことで

その設定もうやむやとなり

作中の彼女の存在意義自体がだいぶ薄くなっています

さらにはラストシーンでも出番を奪われています

原作では事件を終息に導いたワトソンは諜報機関に高く評価されます

しかし、その評価は身内だけではなく敵対者も含まれていました

レット・バトラーを人質に取られたハダリーが

暗殺者としてワトソンの前に現れます

ワトソンは事件の際に手に入れた屍者を作る菌株あるいは言語の結晶

それをハダリーの手で自らに注入し

諜報機関が容易に手出しの出来ない重要度の存在へと引き上げます

しかし、それによって元のワトソンの人格は失われてしまい

それが映画のラストシーンに繋がります

このシーンは介助者がハダリーからフライデーに変更され

そこに至るまでの経緯の描写もなくなっています

原作と同じような顛末なのかどうかも分かりません

日本

登場人物には特筆するものがありません

暗殺未遂事件の話は先ほど述べたとおり

ヴィクターの手記を見つけてからのシーンはほぼオリジナル

あそこも映画版ワトソンとフライデーの絆が確認できる良いシーンでした

ここに限らずフライデー絡みの改変はとにかく出来がいいですね

このあたりからロンドンに戻るまでは

ほとんど別物と言っていいくらいのオリジナル展開です

ザ・ワン

フランケンシュタインの怪物

チャールズ・ダーウィン

Noble_Savage_001

原作ではヴィクターによって造られたのではなく

ヴィクターが見つけ出し再起動させた古代文明の遺産のようです

その肋骨から生み出された彼の花嫁となる存在を

心変わりしたヴィクターが命を吹き込む直前に殺してしまったことが

メアリー・シェリーが脚色し記述した事の発端の物語という事になっています

映画版ではハダリーを花嫁に作り替えようとして失敗していますが

原作では虚空から花嫁を召還することに成功し

花嫁を連れて現場を去りそのまま行方知れずとなって終わります

おそらく原作を読んでいない人は

たいていの人がハダリーが花嫁になるシーンで

ワトソンたちが阻止して終わることをなんとなしに予測すると思いますが

ザ・ワンが花嫁を手に入れる原作の結末を先に知っていると

本当にどっちに転ぶかわからない手に汗握る展開でした

全体的に映画化における原作改変は成功だったと思います

やはりワトソンにフライデーという強い動機を与えたことが何よりも大きいでしょう

傍観者の代名詞でもあるワトソンを主役に据えたはいいものの

元来の傍観者としての性質と物語を動かしていく主人公の性質が

どちらも中途半端に発揮されてしまっているのが原作ワトソンです

よりアクティブなワトソンを用意して

傍観者となったのは事件後であると繋げた映画版のほうが

一味上手だった印象です{/netabare}