101匹足利尊氏 さんの感想・評価

4.1

この小四男子が大人になるのが楽しみでなりません

原作SF小説は劇場鑑賞後に購読。

ボクは大人になったら保母さんと結婚するんだ。

或いは先生と、或いは看護婦さんとか……。

幼少期の園児、児童の中には、時折、

こうした未来を語るナマイキな小僧がおりますがw

あれは果たしてどういった心情なのでしょうか?

年上の女性に甘えているようで母性依存とは少し違う。

だからと言って恋愛のいろはを知っているわけでもない。

大人になってから初恋の相手は先生だったなどと吹かす人もいますが、

あれは恐らく初恋の域には達していなかったと見るのが妥当でしょう。

そして、思春期を経て、恋を知っていく中で

母性依存以上、初恋未満の経験は、いつの間にか霧散してしまう。

その時、少年の心や周囲に何が起こったのか?

についてはあまり語られることもありません。

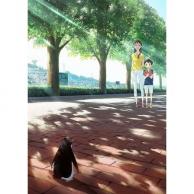

本作はそんな幼少期から思春期に差し掛かる少年と年上お姉さんの青春を

生命進化史や宇宙観に絡めたジュブナイルSF作品。

歯科医院に勤務するお姉さんを結婚相手に決めている主人公少年。

彼がまた只者ではありません。

“人類代表”就任を企てる少年の野望は、

夢物語にとどまらず、形にすべく既に計画的に動き出している。

ノートに自身の課題と研究テーマを列記。

(しかもジャポニカ学習帳などのお子様向け文具ではない。

論理的思考やスケジューリングに最適な大人向けの外国製方眼ノート)

解決のためのPDCAサイクルを回して、

日々、着実に“エラく”なっている自負を得ているのです。

けれど、宇宙物理学の知見に触れたり、

一流のビジネスマン、研究者に匹敵する

メソッドを体現した天才児をもってしても、

ようやく知りつつある恋の甘酸っぱさについては、認識しきれない。

知識だけでは感じ切れない。

成長や性徴を経ねば分らない感情が確かにある。

少年の知的生活を強調することで

浮かび上がって来る青春という構図が誠にこそばゆいです。

鑑賞された方の中には、というより多くの方が、

こんなすました主人公少年なんているわけないだろうw

と思われたのではないでしょうか。

ただ、私の場合は、自分も幼少期、ろくに方程式も解けないクセに、

舌で乳歯をグラつかせつつ、

NHKでアインシュタインの業績を優しく解説する番組などを見て、

宇宙の真理を知った気になっていたナマイキなガキだったのでw

本作の主人公少年の言動には共感できる点も多々ありました。

(但し私も流石に、{netabare} 怒りの感情を和らげるために、おっぱいを妄想して幸せになる{/netabare}

などということはなかったと弁明はしておきますw)

SF展開も私好みで思索も捗り、久々に幼少期に戻った気分になりました。

嬉しさの余り……また、劇場版の説明だけでは納得できないこともあって、

鑑賞後、原作購入して延々と考察に耽っている内に、

この夏も終ろうとしていますがw後悔などは全くありません。

脳に清々しい汗をかくこともできた素敵な夏でした。

それにしても、この主人公少年は

これからまさに恋を知り、青春を知ることになるのでしょうが、

別次元とも言える思春期の純情を経た時、さらに大人になった時、

この夏の思い出はどう自己解釈されるでしょうか?

未熟だった自分にのたうちまわったりもするのでしょうか?

今から反応が楽しみでなりませんw

その他、主人公少年だけでなく、同級生の男子一名と女子一名もまた、

初めて知ってしまった恋の感覚に戸惑いながらも成長していく。

三者三様の青春も実にくすぐったかった。良作青春SF映画でした。

以下、ネタバレかつ超絶ロングな考察。

一応ノート形式を気取ってはいます。

眺めていても大した「エウレカ!」も来ない半端な代物ですがw

鑑賞後の思索等にお役立て頂ければ幸いです。

{netabare}

□ブラックホールとワームホール仮説と“世界の果て”

劇場版では、“世界の果て”は遠い宇宙の外ではなく、内側にあるかもしれない。

と示唆された程度でしたが、原作では、かなり多岐に亘る思索があります。

例えば、恒星が死を迎える際に重力で自壊するなどして

空間に穿たれるブラックホール。

光も音も時間や空間さえも飲み込まれ押し潰されると言うこの穴については、

その出口が別の宇宙へ通じているという仮説が提唱されています。

この場合“世界の果て”は外側の辺境ではなく、

内側のブラックホールに存在することになるのです。

□始まりと終わりを繰り返す万物

無から生じた宇宙の膨張と収縮。

混沌と秩序、生と死、進化と絶滅、眩しい朝昼と静寂とした夜、

輝かしい夏も四季が巡れば秋を経て、命が眠る寂れた冬を迎える。

全ては始まり、やがて終わり、また混沌とした始まりへと回帰していく。

本作では盛衰を繰り返す森羅万象という宇宙観が、

少年が知覚する周囲のあらゆる事物、体験にあてはめられます。

□宇宙と海の共通点

原作では海の神秘についても、さらなる言及があります。

深海に至っては並の探査船は圧壊する程の高水圧。まるでブラックホール。

そこにすら棲息する生命体は、宇宙のエイリアンを思わせるグロテクスクな外観。

光や音が地上と異なる性質を見せる水中においては、

さながら宇宙空間を想起させる不思議な非日常的な環境を与えてくれます。

宇宙飛行士も水中で訓練に励むのです。

劇場版では、さらりと流されたプールのシーン。

あのカットだけだと全裸で女子の前に浮上する

少年の奇行を強調するだけのネタシーンと化していますがw

原作だと、あの場面に宇宙と海をつなぎ合わせる感覚を読者と共有する、

貴重な水中体験の描写があります。

後で原作を読んでいて、一番これは映像化して欲しかったなと思ったシーンです。

□コーラと多元宇宙論

お姉さんが投じたコーラからペンギンが発生する。これも含蓄に富んだ表現です。

原始の海から発生した生命が鳥類まで到達する生命進化史の早回しとも解釈できますし、

私の場合は幼少の頃見た多次元宇宙論の泡宇宙のイメージ映像を思い浮かべました。

宇宙は単一ではなく、無数に存在していて、炭酸の泡の如く生まれては消えている……。

コーラの漆黒の液体に泡立つそれらがペンギンへと到達し、また元のコーラ缶に回帰していく……。

一連の描写は宇宙の性質も示唆しているように感じました。

いずれにせよ、ペンギンの発生と消滅もまた、万物の盛衰を暗示しているものと思われます。

□<海>とは何か?

ハマモトさんが発見した膨張と収縮を繰り返す不思議な浮遊球体<海>

この世界に開いた塞ぐべき“穴”との指摘からも、

また上記の考察からも、ブラックホール?と推測したい所ですが、

重力による星の潰滅に由来しないためか、万物を吸い込み圧壊する性質はない模様。

一方でワームホールの如き異次元空間への転移機能は有していて、

<海>の中では物理法則や時空も混沌としています。

劇場版でも“世界の果て”と形容された<海>

原作では加えて「カンブリア紀」の海とも再三強調されています。

多種多様な海洋生物が爆発的進化を遂げては消えていった……。

地球生命史でもっとも多くの可能性が繚乱した時期。

<海>はかの時代の如き混沌への回帰をもたらすのです。

□ペンギンの役割

ペンギンと言う鳥類はまさに生命進化史の天邪鬼。

海の生命が数億年かけて上陸を果たし、翼を獲得し、大空に羽ばたいた……。

その進化に逆行するようにペンギンは、空を飛ぶことをやめ、

翼をフリッパーに変え、生命の故郷である海に舞い戻り、生き生きと泳ぎ回る。

そのクセ、かつての陸棲から海の主と化したシロナガスクジラと異なり、

ペンギンは完全に海棲生物にはならない。

「ペンギン・ハイウェイ」と呼ばれるルートを通って

彼らは海から陸の浜辺へ帰って行くのです。

お姉さんが出すペンギンたちもまた、混沌たる<海>と呼応しながら、

完全に混沌に回帰することはない。

それどころか混沌を振りまく<海>を、

残された鳥類としてのアイデンティティたるくちばしで突いて消してしまうのです。

混沌に最接近しながら、秩序へ舞い戻って来る。

「ペンギン・ハイウェイ」は混沌に背を向ける者たちの進路でもあるのです。

□ジャバウォックの役割

……これには参りました。なにぶん『鏡の国のアリス』の記憶がないものでして……。

こんなキメラみたいな怪物いましたっけ?

で、結局、ウィキペディアなどを当てにする羽目になったわけですがw

その中で使えそうかな?と思ったのはジャバウォック退治が、

「言語の存立」を脅かす混沌を両断する比喩であるとの解釈。

陸に出張って来たクジラの如き風貌のそれは、

混沌から秩序を構築する営みを妨害する<海>からの使者。

混沌の穴を塞ぐペンギンにとっては

やはり天敵となる存在だと思われます。

□少年の成長に待ったをかける、混沌回帰の誘惑

少年はお姉さんを未来の結婚相手と決めている。

けれどそれは恋慕の感情を理解できていない、

母性依存以上、初恋未満の幼少期の未熟である。

少年が幼少期を脱し恋とは何かを知れば、

お姉さんとの関係は成立し得ない幼少期の夢想として霧散する運命にある。

生まれて成長していっても、人はやがては死に絶える。

万物はどーせ原始の混沌に戻っていくと言うのに、

遠くの海辺の街など目指す必要はあるのだろうか?

このまま成長もせず、恋も知らず、

将来お姉さんと結婚すると無邪気に思えていた頃の

甘い夢に溺れていても良いのではないか?

混沌への退行という誘惑は、

成長し恋を認識しつつある少年を惑わせ続けます。

□新興住宅街と子供のセカイとお姉さん&ペンギンの行動可能範囲

原作では、主人公たちが暮らす新興住宅地についても多くの言及があります。

少年が引っ越して来た時は、誕生直後の宇宙や原始の地球の如き静けさだった街が、

人口増加と共に活気を得ていく……。

星や銀河が繁栄した宇宙史や、多様な進化が花開いた生命史と重ね合わされた、

ビッグバンのようなエネルギーで膨張を続けるこの街には

お姉さんが出すペンギンの素材ともなり得る特別な力が宿っているのです。

さらに“世界の果て”は内側にあるかもしれないという論理は、

子供たちが行動し、探検できる範囲内に

“世界の果て”はあるという幼少期にありがちな夢想とリンクします。

海辺の街を目指すためにはこの住宅街を、子供のセカイを出て、

外に踏み出さねばならない。

そして奇しくも子供のセカイはお姉さんやペンギンたちが存在できるエリア。

ペンギン・エネルギーが届く範囲ともリンクするのです。

□それでも少年は海辺の街を目指す

混沌への退行という誘惑を振り切って、

少年は秩序を阻害する<海>を終らせる決断をします。

それは恋と知ってしまったお姉さんとの関係。

でも現状では叶わない子供と大人の関係。

それらを一度精算する辛い判断でもあります。

例え、万物がやがて無に帰すものであっても、

少年は進化を続ける存在として、成長を選択し、

内側の“世界の果て”に籠もるより、遠く外側にある“世界の果て”を目指すのです。

子供のセカイを出て、海辺の街へ……。

幼少期を脱して思春期へと、街の安泰と共に、

少年の成長は健全性を取り戻すのです。

□お姉さんの体調と<海>の膨張・収縮とハマモトさん

<海>の拡大と相関関係にあるお姉さんの体調。

加えて私には少年と同級の少女ハマモトさんとの関係も

関連しているように思えます。

ハマモトさんは少年に思春期の健全な恋を体験させるキーになる登場人物。

ハマモトさんと<海>の研究を開始する前は拡大期にあったと言う<海>。

お姉さんも割と元気でした。

この辺りにの関連性についてもデータを整理すれば面白いのでは?と感じています。

□お姉さんの正体と役割

結局、私にとっては、これが一番の謎として残りました。

物体からペンギンを生成する人知を越えた存在であったお姉さん。

世界が混沌に飲み込まれるのを防ぐため生まれた異次元人か?

はたまた、主人公少年がお姉さんと結婚するという夢想が、

夏の終わりに彼女の引っ越しにより霧散する……。

という現実がまずあって、

そこからSFファンタジー方面へ派生した幻想がペンギンを出すお姉さんだったのか?

なかなか明確な答えが見出せません。

ただ、一つ思うのは、お姉さんは素敵な女性であったということ。

幼児、児童の結婚願望を向けられて、

軽くあしらうでもなく、中途半端に悪ノリするわけでもなく、

論理的に思考し研究する少年の可能性にかけて、

自身の謎を課題として提示するという形で、

少年が自力で思春期への成長へ踏み出す契機を与えた。

私は彼女の言動を好意的に受け止めています。{/netabare}