101匹足利尊氏 さんの感想・評価

4.3

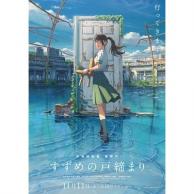

扉とロードムービーの効果により格段に見易くなった新海誠監督作品(追記:“最後の戸締まり上映”いってきました)

半年のロングランの末、5/27(土)の終映に向け、

“最後の戸締まり上映”と銘打ったラストスパートを仕掛けてきた本作。

ラスト2週は新規来場者特典に加え、後々の映像ソフト化、配信も睨んで、

のべ273カット(全体の1割くらい?)に調整を施したリテイク版を上映。

私も『君の名は。』同様、2回目の鑑賞を終映直前、小さなスクリーンで、観客私も含め2名。ほぼ貸し切り状態で行ってきました。

公式が発表している主な修正箇所としては……

光、水しぶき等のエフェクト強化。

新幹線内の乗客にマスク装着を追加。

(本作の舞台は2023年9月頃。震災だけでなく、コロナ禍をも歴史として記憶しておきたいとの監督の意向を反映し、数カ月後のマスク装着率をぷち未来予測)

など事前に言われなければ分からない微細なクオリティアップ。

私が一番、変化を感じたのは音響。

本作の劇伴は、繊細な心情曲中心のRADWIMPSと、パワー型の戦闘曲中心の陣内 一馬氏の共作体制。

一回目の鑑賞では、両氏のBGMの“段差”が引っ掛かっていましたが、

リテイク版ではBGMの入り方も調整されたのか、より切り替えがスムーズになった印象。

再見して改めて思うのは、本作は賛否を恐れず時代を切り取りに行った価値ある挑戦だったということ。

興行も残り10日余り。

まばらな客席で、静かに、あの震災について、過ぎ去った日本の“青年期”について、

思いを馳せてみるのも一興かと思います。

以下2022/12/14初回投稿レビュー。

IMAXで劇場鑑賞。

【物語 4.5点】

危なげなし。

内容は新海誠監督作品の再生産、集大成。

今回は骨格となる設定が強固で安定感がある。

従来作では、ここはファンタジー志向なのか、リアル志向なのか。

どう構えたら良いか分からず、暴投&捕逸(パスボール)が散発する傾向もありました。

しかし本作の場合は、道中の日常シーンは旅情と人情。廃墟の扉が開いたらファンタジー。

場面の切り替えが設定で信号化されており、折り合いが付きやすい。

ファンタジー体験で一皮むける青春ジュブナイルでもある同監督作。

これまでは、そこでいきなり主人公&ヒロインの深層心理をぶつけてくるなんて危険球w

という場面も散見されました。

けれど今回はロードムービー。

旅先の出会いを通じて徐々に心が解きほぐされる。

手順を踏んだ上で主人公たちが囚われている、語り辛いトラウマを明示し浄化する。

同ジャンルには確立された文法があります。

あとはそれに則り手順を追って心情描写すれば、とっ散らかる心配はありません。

私は終始、首肯しながら完走できました。

普段はフォアボール出しながらも何とか……というピッチャーがスルスルと無四球完投して驚かされた感じw

このロードムービーはヒロインだけでなく時代のトラウマにも果敢に挑んで来ました。

{netabare}東日本大震災だけでなく、四国・愛媛(西日本豪雨)→関西・神戸(阪神淡路大震災)→東京(関東大震災)と巡る旅路。

本作は日本人と災害を巡る精神史の総括でもあります。

神戸では阪神淡路大震災は“安全神話”の崩壊と報道されたトラウマを思い出しました。

災害は街を壊すだけでなく、ひとつの時代を終焉させる節目ともなるのです。

“成長神話”を象徴したバブルの残り香も醸した廃墟。{/netabare}

本作は日本人が時代を鎮魂する物語でもあるのです。

【作画5.0点】

光を反射する埃まで描き込む緻密さは健在。

旧来こうした情景描写は、人の気持ちなどお構いなしに過ぎ去る四季の冷酷さなどを反映して来ました。

ところが今回は監督が小説版でも言及している通り、旅先の生活空間に漂う“匂い”を重視。

全体的に部屋の空気が温かいです。

“飯テロ”も料理の描き込みによる力業ではなく、空間全体で丹念に誘導。

{netabare}愛媛でようやくありつけた温かい家庭の晩飯で、鈴芽が流した涙にも説得力があります。{/netabare}

躍動する小物も印象的。

椅子にされてしまった「閉じ師」は言うに及ばず。

ヒロインが走り抜ける際に倒れる小物など、

物にもアクション演技をさせることで映像にリズムを生み出しています。

【キャラ4.0点】

ヒロイン・鈴芽が、道中、働く同世代少女や年上のお姉さんに触れ合うことで自分と向き合っていく。

スタッフ公言通りの『魔女の宅急便』をオマージュしたキャラ設定。

叔母の環(たまき)さんはオソノさんポジションでもあるのです。

ただオソノさんは妊婦でしたが、環さんは鈴芽にいい加減、彼氏作ってくれないかな~とウザがられる育ての母。

そういう意味でも、環さんに片想いの稔さんはアタック&ゴールを決めるべきなのですw

『魔女宅』と言えば猫。

ですがダイジンはジジというよりキュウべぇと言っても過言じゃない倫理観を共有できないタイプw

このわけがわからない感じが段々と病み付きになってくる不思議もQBw

余計なお世話ですがダイジンを楽しげに演じる子役の将来が心配になりますw

ヒロイン心情などに関しては割りとスッキリと完結する本作において、

ダイジンは残された謎の象徴であり、考察の起点となるキャラクターでもあります。

ただし私は{netabare}巨大黒猫?のサダイジン{/netabare}の方が好きです。

【声優4.0点】

ヒロイン・岩戸鈴芽役には若手女優・原 菜乃華さんを1700名超の中から抜擢。

「閉じ師」の青年・宗像 草太役にはSixTONES・松村 北斗さんをオーディション選抜。

近年、映画界では実写とアニメの中間領域開拓が進展。

その中で、声優より俳優の方が合っていると感じる作品も出て来ています。

湿度高めの旅情、家族愛などを描くこのロードムービーもまた、

濃厚なキャラを提供する声優より、湿っぽい実写邦画・ドラマ出演経験のある俳優の領分という感じがします。

加えて松村 北斗さんに関してはジャニタレとしてのコメディ対応力も買われての起用。

椅子キャラギャグの瞬発力でタレント能力も引き出されていたと思います。

声優関連ではTVアニメ版『映像研』の伊藤 沙莉さんがルミ役で出演してますが本職は俳優。

新海監督も好きな花澤 香菜さんも出ますが、彼女もキャリアのスタートは子役。

この作風に対して“ちゃんとした声優”を出せというのは筋が違うのかなと感じます。

むしろ今後、声優界が、こうした俳優・タレントの縄張りに、割って入れる役者をどれだけ生み出せるかということなのだと思います。

尚、神木 隆之介さんは今回も出ます。

瀧くんとは違う性格のキャラボイスだったので、事前情報なしで挑んだ私には分かりませんでした。

『シンエヴァ』で奇襲して来た時も驚かされましたが、この人、潜伏するの上手いですねw

【音楽4.0点】

劇伴はRADWIMPSがピアノ&ストリングスで心情曲を。

新海作品は初となる陣内 一真氏が金管や和楽器でアクション、ホラーテイストなど、

ラッドに不足するパワーを補う共作体制。

陣内氏がジャズでスウィングするコメディシーンも中々斬新ですが、

従来作に慣れたファンは面喰らう可能性も。

風味の異なる両者のBGM切り替えもまた日常&非日常のスイッチとして機能。

ただ私はこれが最適解ではないとも感じました。

ラッドの繊細な音色で掘り下げる心情も捨て難いのは分かります。

ですが個人的にはラッドは歌に専念して、

劇伴は信頼できる方を決めて一任するのが良いと思います。

EDを始め主題歌&劇中歌はRADWIMPSが続投。

その中で、作品を象徴する「すずめ」には女性ボーカル・十明をSNSから発掘して迎える。

SNSを通じて見る日常も織り込まれた本作らしい起用。

昭和の懐メロが流れるのも特徴的なこのロードムービ。

露骨だなと思ったのが{netabare}ユーミンの「ルージュの伝言」を東京からの旅立ちに流した場面。

ジブリの次の国民的アニメ映画(及び猫映画)を作るのは俺だ!との監督の主張を強く感じますw{/netabare}

タイムリーヒットだったのが{netabare}河合奈保子さんの「けんかをやめて」{/netabare}

こんなストレートに状況を捉えるヒット曲があるなんて昭和の歌謡界は奥が深いですw