mio♡美桜 さんの感想・評価

4.7

想いを伝える細い糸…

。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚

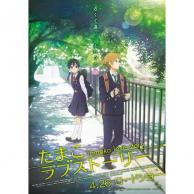

企画・原作・アニメーション制作 - 京都アニメーション

監督 - 山田尚子

脚本 - 吉田玲子

キャラクターデザイン・総作画監督 - 堀口悠紀子

絵コンテ - 山田尚子

演出 - 山田尚子、小川太一、河浪栄作、山村卓也

作画監督 - 堀口悠紀子、丸木宣明、引山佳代

美術監督 - 田峰育子

色彩設計 - 竹田明代

撮影監督 - 山本倫

設定 - 秋竹斉一

音響監督 - 鶴岡陽太

音楽 - 片岡知子、マニュアル・オブ・エラーズ

音楽プロデューサー - 中村伸一、山口優

編集 - 重村建吾

製作 - うさぎ山商店街

公開 - 2014年4月26日

上映時間 - 83分

(以上Wikipediaより引用)

。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚

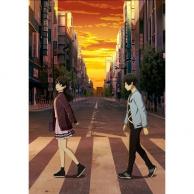

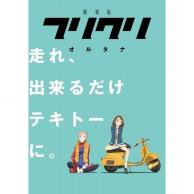

〜Tamako Love Story〜

「たまこラブストーリー」

もうタイトルから想像するだけで、心がキュンとなる

くらいの響きです。

前作「たまこまーけっと」をご存知の方ならあの純真無垢

なたまちゃんにラブがついちゃう。

なんだか嬉しいような寂しいような…

相手は誰?

と思いつつも思い浮かぶのは1人だけ…

1人の少女が恋する事への驚きと葛藤、そして喜びを

感じながら、1人の女性へと成長していく一歩手前の

過程を描いた、とても優しい愛おしさと切なさが感じ

られる作品でした。

そして思春期ならではの性への関心や友情が繊細な心情描写と

ともに優しいタッチで描かれています。

掛け値なしの純愛物語。

京都アニメーションが贈る83分間。

青春の輝きをどうぞ感じて下さい。

【mio's café】

視聴済みの方限定ですよぉ♪

美味しいお餅ありますΩ~

{netabare}

作品冒頭から登場する1つの林檎。

もち蔵が何気にコロコロしてて、最後にカウンターから

ぽろりと落ちる林檎。

何だか意味深な物語の始まり方でしたね。

今回は、お喋りなMr.鳥さん「デラちゃん」の登場は

ほとんど無く(最後の方でワンカットだけ、

あっ!デラちゃん!って思ったら消えちゃった…)、

たまこともち蔵を中心にお話が進みます。

そしてたまこともち蔵の恋のお話に絡めて、周りの人々も

成長していくお話しでもあったと思います。

物語序盤の方から、かんなちゃんの登場も多くて

相変わらずのシュールさに、ここは私的に嬉しい演出

でした。

いつの間にかバトン部員に「部長」って呼ばれているし…

実際部長では無いんですが、凄いですね、あの説得力。

「お餅だけを丸めて青春を終える気ですか、

たまちゃん‼」

「お餅は一生丸められますが、我々バトン部の青春は

今だけなんですよーー!たまちゃん‼」

やっぱりかんなちゃん、謎のカリスマ性あります。

みどりちゃんはいつも通り、たまこが大切な存在。

少しだけもち蔵に意地悪な事を言ったりするけれど、

私的には大事なたまこにもち蔵がどれだ本気でたまこの

事を好きなのか、あるいは自分から見て相応しい存在

なのか、彼女なりに試しているようにも見えました。

ただ、邪魔するだけでは無くて。

私はかんなちゃんとみどりちゃん、この2人の存在が

たまこラブストーリーでの大きなキーマンの1つ

だったとも思います。

そして物語の終盤ではこの2人にも大きな変化と絆が

生まれます。

そんなこんなで、お話しは進みますがやっぱり私的にも

最大の関心事は、

「もち蔵、いつ告るん?」

ていう事でした。興味津々。

でも、ドキドキ…

中々踏ん切りのつかないもち蔵。

うなされる様な毎日。寝ても覚めても

たまこ…たまこ…たまこ…

流石にたまこまーけっとよりも好きのグレードが

ワンランクアップしてますね。

わかるよ!もち蔵の気持ち。ましてや幼馴染み。

いつもの生活の中にたまこが普通にいるんだもん。

どうしたらいいのか分からなくなるよね。

そんなもち蔵にみどりちゃんがちょいアシスト。

ここもちょっと、みどりちゃん的にはもち蔵を

試している感じみたいだったけど、結果的にもち蔵に

告白するきっかけを与えた形になりました。

夕暮れの河原にたたずむたまこともち蔵。

作画的にもとても素敵なシーンです。

黄昏時の空にキラキラ輝く水面。

背景の美しさはもちろんですけど、やっぱり

堀口悠紀子さんデザインの横顔は大好きです。

幼い頃2人でよく遊んだ飛び石の上でたまこが

おもちを大好きな理由を語ります。

「あのさ、おもちってさ、ちっこいのに色んな人を

幸せに するんだよね。」

「柔らかくてさ、白くって、優しくって、

いい匂いがしてさぁ、あったかいんだもんなぁ。」

たまこにとっておもちはお母さんのイメージだったん

です。だから大好きで大好きでたまらないんです。

商店街と同じでかけがえの無いものなんですね。

川に落ちそうになるたまこの手首を握りしめるもち蔵。

たまこに東京の大学に行くと告げます。

たまこの潤んだ瞳の横顔、凄いです、いいですね。

そして、

「俺、たまこが好きだ!

めちゃくちゃ好きだ!だから…」

言っちゃた…

もち蔵には早く告白して欲しかったけれど、

実際、この一線を越えた言葉を聞いたら私まで

何かが壊れた、何か大きな物を失った様な気が

しちゃいました。

「ドーン!」って感じ?

「かたじけねぇ…かたじけねぇ…」

たまこのこのセリフ。私までビックリです。

そこまで、動揺するとは思ってなかったので…

でもいつもたまこの生活の中にいたもち蔵。

普通に家族の様に思っていたもち蔵。

そんなもち蔵からの「好きだ。」の言葉。

しかも、「めちゃくちゃ好きだ。」なんだもん。

たまこには今までの世界が見えなくなるのも

当然だったかもしれません。

「あっし、先に失礼するでござんす。」

これは重症ですね。

それからというものは、たまこまでもち蔵を意識して

しまう毎日。

お家のお手伝いも、バトンの練習もままならない毎日。

ここで、このお話のキーワードの1つは「キャッチ」

って言葉なんだなぁって思いました。

かんなちゃんがバトンをキャッチ出来ないたまこに言った

「磁石入りグローブを作るのです。バトンにも磁石を

くっ付ける。あら不思議、引き付け合うS極とN極。」

「どうしようもなく引き付け合うのです。」

多分、かんなちゃん的には深い意味は無かったと

思うんですけど(いや、彼女の事ならあり得るのかな?)

その話を聞いていた、たまことみどりちゃんの

(特にみどりちゃん)の表情が凄く意味深でした。

そして度々、出てきます林檎。

林檎と言えばニュートンの万有引力の法則。

引き付け合うんですね。どうしようもなく。

ここで私がちょっと思い出したお話がアダムとイブの

食べた禁断の果実「林檎」でした。

(あれは林檎では無かったと言う説もありますが、

ここは一応、林檎ということで。)

かなりうろ覚えなのですが、蛇にそそのかされて

林檎を食べてしまったアダムとイブが楽園を追放され、

それまで無かった恥じらいという感情を覚えて、

イチヂクの葉っぱでそれぞれの性器を隠してしまう

というお話しです。

そしてアダムの食べた林檎は喉仏に、イブの食べた林檎

は乳房になったと。

成長期、男性は喉仏がふくらみ、女性は乳房がふくらみ

ます。そして恥じらいを覚えます。

このお話の序盤でもたまこが急にお尻やおっぱい

のおもちを作ると言い出して、みどりやかんなのお尻を

触ったり、うさ湯でボインの女性と自分の胸を見比べて

もの哀しげな顔になったりしています。

そしてもち蔵に対しても恥じらいを見せる様になりました。

この辺り、たまこには無縁だと思われていた女性としての

性的な成長過程も柔らかいニュアンスで表現してるの

かなぁとも思ったりしました。

だから1つの林檎が登場する事で色んな事が想像出来ます。

英語のことわざで

「You are the apple of my eye」

という言葉があります。

日本語で言えば「目の中に入れても痛くないくらい

可愛い」という言葉に該当するのかな。

もち蔵にとってたまこは色んな意味で林檎だったの

かもしれません。

だからお話の冒頭で林檎をコロコロしてたのかなぁって。

そしてもう1つ私が感じたのは、たまこともち蔵の

ラブストーリーを通して周りのみんなも一緒に

成長した事でした。

中でも終盤のかんなちゃんとみどりちゃんのやりとりには

心を打たれました。

嘘をついてまでたまこをもち蔵の元へ送り出した

みどりちゃん。

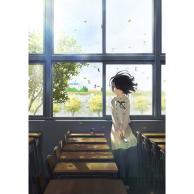

1人残った教室にやって来ましたかんなちゃん。

このあとの2人の会話がとても素敵でした。

かんな「策士ですな。でも、そういうの好きですよ。」

「今ちょっといい顔してますよ。」

みどり「サンキュっ!かんなっ!」

かんな「ねぇみどちゃん。私も高いとこ登って

みますかね。」

もう、何とも言えないくらい2人の間の言葉以上の物が

伝わってきて、つい涙が出ました。

大好きなたまこの幸せを願って送り出したみどりちゃん。

1歩成長しました。

そんなみどりちゃんを見て、自分も前に進むもうと思った

かんなちゃん。

木に登った時のかんなちゃんの顔がとても素敵でした。

登った時の景色、今まで見たこと無い景色だったのかも

しれません。

この作品を見て私が感じたのは人を好きになるという

事は当たり前かもしれないけれど、とても切ない事

なんだって事。

好きになる方も、好きになられる方も。

何処かに私が置き忘れてきた思い出かもしれません。

そして「ちはやふる」を見て出会った私の好きな

一つの和歌が思い出されました。

しのぶれど 色に出でにけり わが恋(こひ)は

ものや思ふと 人の問ふまで

歌意:

私の恋心は誰にも知られない様にと心に決めて

耐え忍んできたのに、とうとうこらえきれず

顔に出てしまっているみたいです。

何か物思いでもあるのですかと人が尋ねてくるほどに。

という隠せば隠すほど表情に表れてしまう悩ましい恋心

を表現した歌です。

たまこともち蔵を見ていたら、凄くこの歌が心に

染みてきました。

最後の駅のホームでのシーンはもうなんと言ったら

いいのか分からないくらい、純愛の美しさが表現

された演出だったと思います。

今まで何度もキャッチ出来なかった糸電話。

その糸電話を見事キャッチしてからの、

「もち蔵、大好き!どうぞ!」

たまこらしい最後の言葉でした。

このあと、私にはたまこの

「やっと…やっとね…キャッチ出来たよ。

糸電話ともち蔵の気持ち‼︎」

という言葉も聞こえた様な気がしました。

いえ、確実に聞こえました。

それにしても、もち蔵泣き過ぎ…

でも、そういうもち蔵、私も好きです。

嬉しすぎるもんね!私まで…涙出ちゃうよ…

子供が大人になっていくのは嬉しいけれど寂しい気も

します。

それは作品を通して、豆大さんや吾平さん夫妻から

凄く感じました。

お互いの両親はわかっていたけれど、黙って見守って

くれてました。

でも、みんな色んな事があって今、ここにいるんです。

これから、たまこともち蔵も色んな経験をしていきます。

これから先の2人を見てみたい気もするけれど、

それは、やぶ蛇でしょうか…

〜Tamako Love Story〜

「たまこラブストーリー」

本当に出会えて良かった作品でした。

2人の幸せを祈って…

【主要登場人物・出演者】

北白川たまこ - (CV:洲崎綾)

大路もち蔵 - (CV:田丸篤志)

常盤みどり - (CV:金子有希)

牧野かんな - (CV:長妻樹里)

朝霧史織 - (CV:山下百合恵)

【主題歌】

主題歌「プリンシプル」

作詞 - 愛鈴 ⁄ 作曲 - 藤本功一 ⁄ 編曲 - 谷口尚久

歌 - 洲崎綾

オープニング曲「KOI NO UTA」

作詞 - 北白川豆大 ⁄ 作曲 - ダイナマイトビーンズ

歌 - 北白川豆大

エンディング曲「こいのうた」

作詞 - 北白川豆大 ⁄ 作曲 - ダイナマイトビーンズ

歌 - 北白川たまこ

【劇中曲】

「恋の歌」

作詞 - 北白川豆大 / 作曲・歌 - ダイナマイトビーンズ

「Excerpts from "The Return Of The Drowing

Witch"(Part1 - Part9)」

作曲・編曲・演奏 - Hogweed

「qum Daiwtiigyam」

作詞 - Gunung Bangep / 作曲 - Ro ga-nang / 歌 Daniels

「豆大さんへ」

作詞・作曲・歌 - ひなこ

「上を向いて歩こう」

作曲 - 中村八大 / 編曲 - 片岡知子

{/netabare}