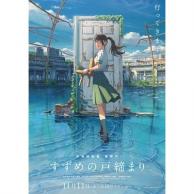

でこぽん さんの感想・評価

4.0

ウィスキー製造の苦労がわかる物語

震災にてウィスキーの原酒が無くなった駒田蒸留所で、幻のウィスキーKOMAを復活させようとする人たちの物語です。

また、この映画では、仕事に対する熱意についても語られています。まだ自分の仕事を見つけていない人や仕事に夢を見いだしていない人は、見ておいて損はないですよ。

前半の主人公は、仕事にやる気をみいだせず5回も転職した新米記者の高橋光太郎(たかはし こうたろう)。

後半の主人公は、駒田蒸留所の社長である駒田 琉生(こまだ るい)。

光太郎はウィスキー製造(蒸留)の取材なのに、前もってウィスキーに関する調査をすることなく仕事をする『やる気なし男』。

琉生は、芸術家を目指していたのですが、父親が亡くなったため、急遽、駒田蒸留所の社長を引き継いだ女性。就任当初、彼女はウィスキーの知識は殆どありませんでしたが、懸命に努力し、震災で経営がどん底にあった工場を立て直した頑張り屋さんです。

光太郎から見た琉生の第一印象は、親から社長を受け継いだ恵まれた女性としか映りませんでした。

そのため、彼女をねたんでひどいことを言います。

でも、琉生の過去を知り、琉生が仕事に一生懸命な姿を何度も見て、自分の生き方を反省します。

琉生の目標は、幻のウィスキーKOMAを復活させること。KOMAは琉生にとって家族の幸せだった頃を思い出す味でした。

きっと琉生は、今はバラバラになった家族の絆を取り戻したかったのでしょう。

しかし、製造方法もわからないKOMAを復活させるには、多くの困難が待ち構えていました。

ウィスキーは大麦を原料につくられますが、仕込みから蒸留で、最低3年かかります。20年以上かかるウィスキーも存在します。

仮にKOMAの製造方法がわかったとしても、出荷されるまでには相当な年月が必要でしょう。

私達が何気なく飲むウィスキーをつくる迄には多くの人たちの長年の努力があることを感じさせる映画でした。

ところで、2023年9月にイギリスで開催された世界的な酒類コンペティションにて、サントリーの「山崎25年」が「シュプリーム チャンピオン スピリット」を受賞しました。これはエントリーした全部門約2,300品の頂点にのみ与えられる賞であり、日本の会社が受賞するのは初めてです。

サントリーは、このウィスキーをつくるのに25年をかけたのです。

おそらく企画から製造の試行錯誤期間を加えると、途方もない年月がかかったのでしょうね。