ossan_2014 さんの感想・評価

4.6

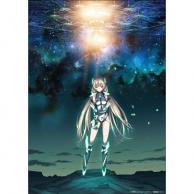

だれが楽園追放したの? それは私と………

【ちょい長いです】

久しぶりにSFアニメを観た気がする。

(疑似)科学的な設定がストーリーを支え、絡み合ってこそのSFだ。

支えているのがハーレム設定だけというのでは、やはりSFとはいいがたいだろう。

素材となるのは、データ化され仮想空間に生きる実存、科学力により分断され階層化された社会、{netabare}自律進化する人格を獲得した人工知能、{/netabare}

といった今ではお馴染み感のある設定の数々。

だが料理は素材だけでできるものではない。材料をどう調理するかの技法が味を決める。

人格を電子化し仮想空間の中で人々が「生活」する『マトリクス』的な社会ディーヴァ。

『マトリクス』と違うのは、そこで「生活」する市民が、データ化された自分とその仮想化社会の事実に自覚的なこと。

そこにハッキングを仕掛けるフロンティアセッターとの電脳戦から物語は幕を開ける。

このフロンティアセッターのハッキングの追跡から、アンジェラが地球へ降下するまで一気に描写する製作者の手際の洗練具合は、非凡と言っていい。

スピード感がありながら、この世界の構造と、内在しているキャラクターにとってどういう世界であるのかという世界観まで、視聴者を立ち止まらせることなく、説明してしまう。

ただストーリーを追って観ているだけで、世界観が分らなかったり、誤解してしまう視聴者はほぼ居ないだろう。

これは映像的なセンスのみならず、脚本が秀逸で、セリフに使われる言葉の一つ一つまで吟味しつくして選択していることによると思われる。

この脚本の緊張感は、最後まで途切れることはない。物語のどの段階でも、背景で何が起きているのか、世界のどの部分が展開されているのか、把握できてしまう。

が、いたずらに説明的なわけではない。

映像的な楽しさにひきつけられて観ているだけで、自然に伝わってくる巧みな描写がなされている。

殊に終盤のバトルで、幻惑的なアクションの連鎖を堪能させながら背後の状況を二重映しにしてサスペンスを盛り上げるのは、並外れた描写力といえる。

さて、このように抜群の技法によって、既視感のある各種のSF設定の素材は、いかなる調理がなされているのか。

{netabare}人工知能であるフロンティアセッターは、自然的な人間と対立的にとらえられることはなく、むしろ「人間」そのものであると肯定される。

そもそもデジタルデータの集積である人工知能は、ディーヴァ内でデータ化されて仮想化されている「人間」と同型的な存在だ。仮想現実化した実存を「進化」と強弁する思想の下では、むしろ生物的な根拠を持たないフロンティアセッターのほうが「進化」した人類ではないかという見方すらできる。

それゆえ、『マトリクス』的な仮想世界は、『マトリクス』のようには、単純に自然性に対立するものとして、作中で自動的に否定されるものではない。

むしろ、自然性による自動的な否定を相対化するものとして、「人工知能」フロンティアセッターは方法的に導入された印象がある。

最終的にディーヴァから離脱するアンジェラだが、その「人工性」と「自然性」との正否からディーヴァを否定したという風には描写されない。

彼女の決断は、むしろ個人的で趣味的な気分から決断をしたような印象を与える。

彼女の否定は、仮想化の是非ではなく、その「管理」の在り方に向かっているようだ。

別にデータ化して仮想化社会で「生きる」ことに不満はないが、あの「管理」は気に入らない。

楽園とも自己宣伝するディーヴァ社会だが、楽園が楽『園』である限り、管理は必須の条件となるだろう。管理がなければ、「園」は荒野と変わるところがないのだから。

楽「園」を維持する管理は、あたかもミシェル・フーコーの生権力的な形態をモデル化しているようだ。

仮想現実化社会に、生まれた直後にディーヴァによって電子化されて投入される実存は、そこでの「生存」を望む限りディーヴァの管理当局による指示に従わざるを得ず、管理から逸脱した価値観を持つことは原理的にできないように設定されている。

「存在」がシステムによる「電子化」に根拠づけられているため、「生存」したいという当然の欲求は、管理の要求する「社会貢献」という評価基準を内面化していくほか実現させる道はない。

「生きる」ための価値観と行動が、すべて管理の正当性を強化する力をもたらす社会は、我々の「社会」を連想させ、おそらくこれを暗示するものだろう。

「生きたい」という自然な欲望が、「管理」の承認を支えて強化してしまう社会。

エンドロールの途中のパラグラフで、保安局はさらなる管理の強化と離脱者の防止を決意する。

生権力の本性をうかがわせる描写は、ますます我々の社会との類似を暗示しているとの印象を高めるとともに、どこか既視感がある。

電脳化システムを独占することで全住民の「生存」を支配し、基準を設けて「住民」を選別、その基準と管理を一手に引き受け、「排除(凍結)」する権利を担保する社会は、いわば全住民が潜在的に収容所に監禁されているのと等しい。

離脱者までも管理を強化する契機に利用し、権力を司る保安局員が神話的アバターで現れる権威づけは、「真実」を体現する「党」によって指導、管理される、収容所共産国家に酷似している。

我々の社会でも「社会に有用な存在であれ」「社会に貢献できないものには、何も与えることはない」「この当たり前のことを否定するものは、社会から排除せよ」と主張する人が目立って多くなっているようだ。

ディーヴァ社会でも通じそうな主張をするこの人たちが、躍起になって否定するサヨク的なものの根源である収容所社会が、この我々の社会を思わせるディーヴァ社会と似ているのは皮肉なことだ。

だが、当然のことながら、「社会」の外には世界が広がっている。

社会の評価と承認が無ければ「社会内」では存在できないが、外部世界は必ずしもそうとは限らない。

地球に降り立ち、その社会や住人、さらには数百年を「管理」なしで自立進化し続けてきたフロンティアセッターとの出会いにより、内面化されていた「管理」の有効性を懐疑し始めたアンジェラは、「管理」=生存の保証ではないことに気づき、受肉した地球上の存在へと自己を投機する。

繰り返すが、仮想現実社会への正邪の審判ではなく、その「管理」への趣味的な回答として。

ある意味究極の外部「世界」=深宇宙を目指すフロンティアセッターは、一切の評価も承認もなく目的を完遂する。

そう、内面化した「社会の基準」ではなく、この私の、私自身の内部から湧き出してくる「衝動」こそが、世界での生存を支え得る。

外宇宙へと旅立ったフロンティアセッター。首尾よく成果を上げる可能性は極微だし、たとえ成功したとしても文字通り天文学的な時間ののちに帰還したところで、称賛や承認を与える人類は、もはや存在していないだろう。

それでも、陽気に歌いながら、むしろ楽しげに旅立って行く彼の姿は、彼を動かすのは自身の衝動であり、社会の評価や制度化された承認など問題ではないことをよく示しているのではないだろうか。

趣味的に離脱を決断したアンジェラもまた。

このように「楽園から追放」された彼女たちだが、じつは「追放」されたのは仮想現実都市のほうかもしれない。

最後に特記しておきたいのは、無機的でありながら奇妙な人間性を絶妙に感じさせるフロンティアセッターを表現した、神谷浩史の力だ。

固有の風貌も持たず、フレームのデジタルデータの集積が本質である、人工知能という抽象的な存在が、一種の人格をもってスクリーン上に受肉し得たのは、神谷浩史という肉体を通過した声なくしてありえない。{/netabare}

現代の声優の演技は、ここまで高いものになっていたのかと再認識した。

若手俳優やタレント主体のドラマや映画がどう頑張っても、これほどの演技レベルに追い付くには、ちょっと絶望的な差を感じる。