ヲリノコトリ さんの感想・評価

5.0

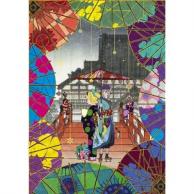

難解!芸術的ホラーアニメ(おすすめ!)

このアニメは昔一度ぼーっと観ていてこういうの好きだなーくらいに思っていたのですが、最近もう一度見返して、めちゃくちゃハマりました。

絵が非常に特殊なのと、おおよそアニメが扱う内容ではないので、好き嫌いは大きく分かれると思います。深いストーリーが好きな人にはオススメ。ただし、芸術性が高いかわりに非常に読解力を必要とするアニメですので、心して観てみてください。

ストーリーは

1,2話:座敷童子

3,4,5話:海坊主

6,7話:のっぺらぼう

8,9話:鵺

10,11,12話:化猫

となっていて、それぞれ独立しており、化猫に関しては時代背景すらちがいます。全く別の話とみていいです。

主人公は奇抜な風体の薬売り。普段は抜けない退魔の剣を持っていて、それが抜ければもう一人の自分となり物の怪を一刀両断する。(←この設定はチープだけど、ストーリーは深いのでご安心をw)

「形(かたち)、真(まこと)、理(ことわり)の3つが揃わなければ剣は抜けぬ。物の怪の形を成すのは人の因果と縁。真とは事のありさま。理とは心のありさま。」というのがこのアニメのテーマです。

解説すると、形とは物の怪の「名前」のこと。その物の怪がなんであるかということ。真とはその物の怪が生まれることとなった「原因」。つまり過去にあった真実のこと。理とはその物の怪が何をどうしたいと思っているか、ということ。つまりその物の怪にとっての「行動原理」。それらを解き明かすのがこのアニメの本編。主人公の変身→バトルシーンはそのあとのおまけです。この「理」は、私がanotherのレビューで書いた「この世のものでない理論」と同じです。まさしく私のホラー欲を満たすために作られたようなアニメ!

このアニメは解釈が難しいので、以下は各話の考察に移ります。

※ネタバレ度MAXなのでこれから観る人は決して開かないように!そして、「モノノ怪」を観た後で絶対この考察を読みたくなるはず!でもすごく長いよ!

1話~座敷童子

ある宿場に一人の妊婦が駆け込んだ。それは大店の息子の落しだねであり、生まれてはならぬ子。殺し屋が彼女を追っていた。宿屋の女将は「わけあり」の部屋に彼女を通し、妊婦はそこでたくさんの子供たちの足音を聞く……。

{netabare}

形(名称):座敷童子

真(過去の事件):その部屋は昔、客の子を孕んだ遊女を無理やり堕胎させるための部屋であった。

理(行動原理):妊婦の腹に入って、世に生まれ出ること。

総評

難易度的にも内容的にも第一話に相応しい話。このアニメの「物の怪」に対する姿勢が非常にわかりやすい。最初が「海坊主」だとしたらもっととっつきやすいアニメになっていただろうし、最初が「のっぺらぼう」だったらもっと難解で芸術的なアニメになっていただろうが、私はこれが第一話でよかったとおもう。

事象の記号化がすごい!

このアニメではダルマは胎児の、帯はへその緒のシンボルです。よって「床に敷かれた赤い帯の両端に、妊婦とダルマが乗っている」という映像がそのまま「妊娠」を暗喩しています。これを意識すると、各所に出てくるダルマや帯の意味深さが分かると思います。

二話中盤からの錯綜はなに?

回想と、心象風景と、物の怪の見せる幻覚が一緒くたになって混沌としたシーンが続きます。妊婦が台に寝かされて女将に腰を打たれるシーンは、現実の様子ではなく、女将の告白に対して妊婦がイメージした風景だと思われます。簡単に言うと二話中盤はすべてイメージの中の世界で、「実際には妊婦と薬売りが女将の告白を聴いているだけ」と割り切って考えると分かりやすいかもしれません。視聴者的には「真相シーン」と受け取っておけばいいでしょう。

ラスト結局どうなったの?

まず、妊婦の最初の決断は「物の怪を産み落とす」ということでした。「お札をはがすこと」=「物の怪の侵入を受け入れる」ということ。しかし、その瞬間、「今おなかの中にいる子供が死ぬ」ということを悟ります。割れそうになる黄色いダルマ(彼女の髪の色)が、彼女の本来の子供です。彼女とつながっている黄色いダルマと、彼女の背後に忍び寄る無数のダルマ。彼女は最後は黄色いダルマを抱きしめ、後ろのダルマたちに「ごめん」と告げます。

やはり彼女は最後、物の怪ではなく自分の本来の子を産むことを決めたのです。その決断に、物の怪側も笑顔で応えます。なぜなら座敷童子は「わが子を見捨てない母」を求めていたのですから。ラストで壁の絵の女の腹を撫でたのは、座敷童子に「ごめんね」を言っている様子です。薬売りさんもやってましたね。「生んであげられなくてごめんね」「退治しちゃってごめんね」「ゆっくりおやすみ」。鎮魂のための、悲しくも暖かいなでなででした。

そして殺し屋や女将や番頭は……おそらくもう見つかることはないでしょう。 {/netabare}

3話~海坊主

薬売りが乗り合わせた船は、何者か(乗客のなかの誰か)の意思で進路を変えられ、物の怪の渦巻く「魔の海域」へと入ってしまう。明けない夜、魑魅魍魎が船に襲いかかる。誰が、何のために船の進路を変えたのか……。

{netabare}

形(名称):海坊主

真(過去の事件):僧侶は、人柱の役目を放棄し、妹が代わりに人柱として海に流された。

理(行動原理):僧侶から分かたれた醜い心を覆い隠す。

注「この人が堺の化け猫騒動を沈めたんですよ!」とは?

「怪~ayakashi~Japanese Classic Horror」というアニメの9話~11話で、「モノノ怪」の別のストーリーが収録されている。というより、「モノノ怪」ははじめ、この「怪」というアニメの一作品として世に出た。その後、「怪」のなかでも格別の出来だった9~11話の「化猫」という話の世界観で1クールのアニメが作られた。それが「モノノ怪」。この幻の作品「化猫」と、モノノ怪の10~12話に収録された「化猫」は全く別の作品。

総評

モノノ怪の話の中では一番ポップです。つまり俗っぽい。普通のアニメに近い。分かりやすい。見やすい。それでもアニメとしてはかなり難解で芸術的な部類ですが(笑)

本編とは関係のない物の怪オンパレードで視聴者を飽きさせない。機転を利かせた対処法とか、謎解きっぽい空気を作ったりとか、どんでん返しとか、かなりアニメとしての俗っぽさが出ていますが、まあアニメだから出て当然ですね。おかげで観やすいです。一話がワケ分からなかった人も、この話は楽しめると思います。

ただし、ラストはかなり難解です。

あ、でも一番最後の「侍のひとりごと」は絶対深くないです。あれは「続編あったら、こいつで一話作ってやるぞー」っていう関係者から関係者へのアピールですね、たぶん。

船幽霊、海座頭などはなんだったの?

あれらは「妖の海」だから出てきただけで、ラストとは関係ないです。つまり使い捨て妖怪です。別の話だと見ていいでしょう。そう考えると3~5話は「海坊主」でまとめるよりも、3話「船幽霊」、4話「海座頭」、5話「うつろ船と海坊主」という風にタイトルを分けた方がいいのかも。一番重要なのは言うまでもなく5話です。

ラスト結局なんだったの?

まず、「うつろ船で流された妹が怨霊となって魔の海域を生み出した」というのはミスリードです。妹さんは好きな人のために死に、何の迷いもなく天に召されました。

海坊主の正体は僧侶の心。

しかもそれは「50年間、かつて愛した妹への贖罪のために修行してきた僧侶の心」が生み出したのですらなく、それ以前に僧侶が忘れようとした心。5話中盤での僧侶の告白も、僧侶の心情はほとんど嘘です。僧侶が故意に嘘をついたのではなく、この海に捨てて、海坊主によって隠されていた、僧侶ですら忘れていた本心があったのです。それは、

「出世してえんだよぅ」「坊主になったのも、出世していい生活して」「死ぬためなんかじゃねぇ」「助かったぁ。こいつはバカじゃねえのか?」「なんだ金か?ねえぞそんなもん」

このセリフが本心です。つまり僧侶と妹は愛し合っていなかった。人柱になるという話も、断れない状況だっただけで、僧侶は最初から嫌々だった。妹が身代りになると言った時も心の底ではただただ喜んだ。

こう思っていた自分を隠すために、僧侶は海坊主を生み出したのです。ただひとつ真実だったのは、妹が僧侶を愛していたということ。そしてそれが、僧侶を改心させ、しかし反動で海坊主を生み出した。

薬売りが海坊主を切った時点で、分かたれていた心は僧侶に帰りました。最後僧侶は死んでいません。若返ったのか、それとも醜くなっていたのが戻ったのか分かりませんが、間違いなくハッピーっぽいエンドです。僧侶はこれから、自分の心を捨てるのではなく、向き合って生きていくのでしょう。 {/netabare}

6話~のっぺらぼう(2017/12追記)

藩主一家惨殺犯、お蝶のいる牢獄に、突如現れた薬売り。仮面の物の怪によって牢獄から救い出された彼女に、薬売りが問いかける。「誰を、殺した?」

{netabare}

形(名称):のっぺらぼう

真(過去の事件):物の怪がお蝶の心を殺し、面の男を操り、お蝶をこの家にしばりつけた。

理(行動原理):母親の歪な愛情を受け止めようとして、お蝶の心は歪み、物の怪が取りついた。

総評

「モノノ怪」の中でも別格の難解さです。何度考察しなおしたことか。最初にレビューを書いてから一年以上経ってふともう一度見たくなり、自分なりに結論が出たのでできるだけ簡潔に書いておきます。ネタバレを開いていくとどんどん私の長ったるい文章が出てくるので、考察の過程はそちらをどうぞ(無駄に長い)。

まず、この物語はループものです。

そのループとは以下の通りです。

「お蝶さん誕生」

↓

「お蝶さん厳しい教育を受ける」←←←※

↓

「お蝶さん、藩主に嫁ぐ」

↓

「お蝶さん、いじめられる」(←←←※)

↓

「お蝶さん自殺」→→→※

これは薬売りが見せた「お蝶の一生」の第1~4幕からわかります。

現実世界では「お蝶さんが自殺して、その次のお嫁さんがお蝶さん」という具合なので時間的な矛盾は生じていますが、物の怪のチカラなのか誰も気づいていません(この矛盾を減らすため2回目以降はカッコで示した小ループに移行した可能性もあります)。

薬売りはこのループに気づいているようですが、お蝶さんは別のループだと勘違いしています。それがこれ。

「お蝶さん、いじめられる」←←←※

↓

「お蝶さん、一家惨殺する」

↓

「お蝶さん、スッキリする」

↓

「お蝶さん、逮捕される」

↓

「物の怪が現れて全部なかったことに!」→→→※

つまり物語の全容を超ザックリまとめるとこうです。

お蝶さんは藩主の家でいじめられていたが、母親からの期待に応えるために耐えていた。しかしある日、とうとうその一家を惨殺してしまう。すると物の怪が現れて、お蝶さんのやったことをすべてなかったことにしてくれた。

お蝶さんは藩主の家に戻ったが、またストレスのたまる日々が続き、そしてまた一家惨殺してしまう。そしてそのたびに物の怪が現れて、元の暮らしに戻してくれる。お蝶さんは、自分は救われているのだと感じていた。

そんなある日、薬売りが現れる。そして実はお蝶さんが殺していたのはお蝶さん自身であり、彼女自身がすでに物の怪なのだと告げる。

すべてを知ったのち、薬売りによってお蝶さんは成仏する。しかし、自殺のループという真実を知っても、最後までお蝶さんは仮面の男に感謝していた。母のために生きる、それが自分の面を忘れた妖怪「のっぺらぼう」、つまりお蝶さんの望みだったから。

ラスト。宴会を続ける家の者が、自由になった彼女を呼び続けている。

しかし、誰も、いない。

この物語が「モノノ怪」の中でも別格に難解なのは

・心象風景から始まっている(牢獄で薬売りが登場するシーンも心象風景)

・最初の場面で薬売りもお蝶も勘違いをしている

・薬売りが真と理を発見したシーンが省略されている(最初の牢獄シーンより前)

という3つの「最初のシーンの不親切さ」が原因です。

そして、ループをつなぐ鍵は「牢獄」。

最初の牢獄シーンと「お蝶の一生」の第1~4幕すべてを通して、場面は変わりますが、お蝶さんが「心理的牢獄」を抜けだしたことはありません。この「牢獄の中のループ」が現実世界で発生する心理的矛盾を和らげています。

2016/06 要素抽出(あらすじほぼ全書き+解釈。長いので注意)

{netabare} ・藩主一家惨殺犯、お蝶は、極刑を言い渡される。「ああ、すっきりした」「謹んでお受けいたします(極刑の宣告に対して)」

・薬売りは客との悶着で牢屋に入れられた。このあたりの薬売りのセリフはやけに「芝居がかっている」

・世間でもお蝶のことは噂になっている

・お蝶ひとりでできる犯行ではないので、共犯がいるはず

・お蝶は「明日死罪を迎えるものが纏う顔ではない」

・「まるで別人だ。普段のお蝶さんとは。」「何を言っているんです、普段の私を知りもしないで」

・「出てはいけない。ここにいれば安全だ。」

・やはりお蝶は取りつかれていた。しかし面の男は物の怪の「形」ではない。

・「ここは安全だ。ここは閉ざされていると思えば牢になり、出たくないと思えば城となる」薬売り。

・「またあの場所(あの台所)に戻る気か?」「構いません。」→お蝶は人間でなく物の怪を信じた。

・面の男は物の怪。「しばらく追手はこない」「あなたを牢獄から救い出すために生まれた」

・「何をやっておるのだ!」このシーンはこの後何度も繰り返される。お蝶が「牢獄」を連想してこのシーンに来た。

・「前の女が首なんかつらなきゃ、誰があんな女を家に上げるものか」

☆面の男はお蝶の心に溜まる毒を抜きたかった。お蝶は何度も助けられてきた。「じゃあ、またあの場所に?」「戻らねばなりません。わが力はその程度。すぐに追手が来ます」

☆「戻りたくない」「このままではあなたは罪人。本当に殺したことになってしまう」

☆「私はあそこにいてもいなくても同じ。捕まって手討ちにされる方がマシ」「あの牢獄の男(薬売り)のせいか」

ここで一つ綻びが生まれる。この面の男はお蝶を嫁ぎ先という牢獄から、一家惨殺という手段で救い出すために生まれたのではないのか?なのに、台所に戻そう戻そうとしている。そして、セリフから「今はまだ本当に殺したわけではない」ことが分かる。そして面の男は「本当に殺すこと」を阻止しようとしている。つまり、面の男の言う牢獄は、あの拘置所のことであり、薬売りの言う牢獄はあの台所ということか?

2つの牢獄。これを頭に入れておく。

・面の男、急に結婚を申し込む。おそらく「本当に殺すしかないのであれば、物の怪である私と共に逃げよう」ということ。面の男は道化で稼げば、お蝶を養える→実体がある?

・結婚式。面たちが祝う。「みんなずっとあんたのまわりにいたんだ」「見守っていた」「どれだけたくさんのものと出会い、囲まれているか、人は忘れてしまう」

・「これからは俺が、あんたの生きる証になる」「はい」→ お蝶うれしげ。

・「高砂や~」なにか意味深な歌かと思ったが、古い結婚式では恒例の歌らしい。解読は必要なさげ。

・契は結ばれた。「我らは二人で一人」

・平伏した実母登場。風景がゆがみ、本当に行われた結婚式の風景が混じる。

・「いずれは国取りの家に~」このシーンも何度も出てくる。両者仮面をつけている。

・稽古シーンが終わると、お蝶が号泣している

☆……というのは全て「よい芝居」であった。(どこまで、どこから芝居かが問題)

・鏡の中に台所の風景が映る。

・「崩れていく。やっとつかんだ新しい人生が。」

・「どうして、助けてくれたと思ったのに」「面の男は真実を隠している」

・面を忘れた物の怪。

・面の男の正体はまだ隠されている。「隠す気なら用はないから黙ってろ」

・芝居の続き。

☆お蝶の一生「第一番」

お蝶が嫁ぎ先でなじられる様子。

物の怪に、あなたの情念を見せる。物の怪が取りつくには絶好。「この笑いごとのためにあなたは一体何人殺した?」物の怪の力に甘えた結果がこれ。

空。あなたは見ているだけだった。なぜ逃げなかったのか。「誰を、殺した?」

・空を見て、”微笑む”。それを見ているもうひとりのお蝶「なんで逃げなかったんだろう」

・母親が出てきて、再び洗脳される。「しぶとい」と薬売り。

・「私は母上さまが好きでした」「喋らなくていい!これはまやかし」

☆お蝶の一生「第二番」

御稽古シーン。面を被っていたりいなかったり。

怒られて謝る子と、遊びに行ってしまう子に分離。「嘘よ……もうやめて」

☆お蝶の一生「第三番」

母親が平伏。嫁ぎ先はお蝶を何とも思っていない。武家の家にお蝶を嫁がせるのが母の願い。お蝶は母の願いをかなえるための道具になった。「ちがう!」

座っている花嫁と、面の男の元に向かう花嫁の2つに分かれる。

道具だったはずのお蝶が恋をした。「その相手はだれだ?」

☆お蝶の一生「第四番」

あの台所のシーン。

面の男があらわれる。包丁を手渡す。「誰を殺した?」「やめて!」

・その面は物の怪ではない。物の怪がその面の男を操り、あの家にしばりつけた。

・母親の歪な愛を受け入れようとしてゆがんだ心に、物の怪が取りついた。

・「私はかかさまが好きでした」「わたし頑張ったけど」「嫌だ」「かかさま話を聞いて!」

・「私、ばっかみたい」

・「お前が殺したのは、だれだ」「わたしを殺したのは」「みんな、わたし」

・「物の怪は、私」

・薬売りはお蝶を斬ろうとしている

・「のっぺらぼうは何故私を助けてくれたのでしょう」「救われたとおもっているのか?」

・「のっぺらぼうはあなたに恋をしたのかもね」「悲しき物の怪だ」

・「ありがとう。もう大丈夫」

・台所のシーン。空を見て、微笑む。徳利の割れた音が、物の怪が去った音だろう。

・鳥が屏風から飛び立つ。

・土間に座る薬売り。宴会は続いている。

・台所には誰もいない。

☆ここから導き出される真実

・物の怪はお蝶自身

・面の男はお蝶をあの家に縛りつけるために生まれた

・お蝶が殺したのはお蝶自身。面の男に助けられ、何度もそれに救われてきた。 {/netabare}

2016/06時点の考察

{netabare}

細かいことはさておき本質は「自分を殺し続けた女、お蝶」って感じの話で間違いなし。まずラストについて、私の考えを言わせてもらうと、ラストのシーンは確実に「台所には誰もいない」というシーンです。このシーンを「家にはもはや誰もいない」という風に捉えてしまうと「一家惨殺は虚構だけれど、家の人はもういない。つまりこれは何年も前の話だ」という不思議な結論に達してしまいます。ネットではそういう結論に達している考察が多かったですが、私は違うと思う。

なぜラストのシーンで、宴会場の人は実在することになるのか。

それは台所の間取りを正確に把握していれば分かります。

あの台所は格子窓が西にあると仮定した場合、北に竈や瓶や棚があり、南に障子があり、その障子の前に宴会の屏風が建てられている。面の男や幻想の母は格子窓とは逆の東の壁から現れる。という間取りです。

そしてこのことから、北に外へと通じる裏口の戸があり、南の障子の向こうで宴会が行われていると分かります。つまりラスト、薬売りは宴会場を向いて正座しているのではなく、宴会場に背を向けて、裏口の土間に腰かけているのです。薬を売り歩く行商人としては、違和感のない居座り方です(笑) 裏口が開いた向こう側に、別棟なのか、物置なのか、別の建物の戸が見えるせいで分かりにくいですが。

そして「しかし、誰も、いない」のあとの台所シーンで見えるのは、宴会場以外の三方向。あのシーンの背中側で宴会が行われています。これは「宴会場にも誰もいない」ことを示すシーンとしてはあまりにお粗末です。この家全体に誰もいないことを示したいなら、選ぶべき三方は、格子窓を中心として、左に宴会の屏風(屏風の中の人がいなくなってたりしたらさらにグッド)、右に開け放たれた裏口、となるべきです。宴会場の方向を「誰もいない」に含めなかったということは、宴会は実際に行われていたということになります。

つまり私の結論としては、「家の人々はラストでも生きている」ということです。つまり一家惨殺からお蝶の投獄云々までもが「いい芝居」に含まれていたということになります。

次に、ラストでお蝶は「逃げたのか」「成仏したのか」という点。これが難しいです。というか確定はできません。「お蝶は死んでいる。なぜなら芝居の題名が”お蝶の一生”だったから。お蝶が生きているなら”お蝶の半生”にすべき」という意見をネットで見かけ、なるほどと思いましたが、果たしてそう決めていいものか。

まず「お蝶死んでる説」を推す場合、私はこのセリフを取り上げたい。

「前の女が首なんかつらなきゃ、誰があんな女を家に上げるものか」

これは再三出てくる台所シーンで、宴会場の女性が言っているセリフです。前の女は首を吊った。これはただの「この家怖いよアピール」で済ませていいのでしょうか?前の女は「自分で自分を殺した」わけです。これはもしやお蝶さんのこと?

となると、お蝶さんの前の嫁がお蝶さんであるということに。つまり物の怪となってもう一度嫁ぎなおしたのでは?みたいな考察ができます。そうなると今いるお蝶さんはまさしく「物の怪」であり、薬売りに斬られて、台所は「誰もいなくなる」。そうなるとのっぺらぼうがやりたかったことは「かか様の言いつけを守って、良家の嫁でいることを助ける。しかしそれを長く続けるとお蝶は一家惨殺してしまうので、定期的にお蝶を自殺させて、再度嫁がせていた」という感じのストーリーになります。まさしく「救われたとでも思っているのか」という感じの恐ろしいストーリーです。

ふむ。なかなかいいですねこの説。

次に「お蝶逃げた説」。

こちらはハッピーエンド。お蝶が殺し続けていたのは「自分の心」であって、いろいろな風景は全て心の中の幻想。心を殺し、仮面をつけて生きていたのは物の怪「のっぺらぼう」に憑かれていたせいであり、それが退治されたので、お蝶は裏口から出ていき自由になった。「のっぺらぼうに助けられた」=「かか様の望む自分でいられた」であり、「救われたと思っているのか」=「のっぺらぼうがいなければもっと早く逃げられたのに」ということです。これもきれいなオチ。”お蝶の一生”という題名の問題は、それが「芝居としての一生」であり、のっぺらぼうがいなくなってからはお蝶は新しい人生を送ることになったという点で、「芝居の人生が終わる」と考えれば、”半生”じゃなくても大丈夫かな、と……ちょっと苦しいかな?

冒頭の一家惨殺→死罪のシーンはなんだったのか。

{netabare} これもこの話を難しくしている一因です。これ一体なんなんですかね?「一家惨殺は実際には起こっていない」というのがネットでも主流の意見で、わたしもそう思います。なぜならのっぺらぼうは彼女が一家惨殺をしないために存在しているはずだからです。あのシーンはお蝶のなかのイメージのはず。しかしお蝶の望むお蝶は一家惨殺をすべきじゃないわけで……。普段のお蝶さんとは別人……。

あ、分かった!

つまり、「一家を惨殺する自分」→「その自分は死罪」というサイクルが重要だったのではないでしょうか。

一家を惨殺する、というイメージによってお蝶は「すっきり」します。しかし、母の願いを叶えなければならないので、その自分は許されないと思っている。だから、そのすっきりした自分を「死罪」にする。もちろんお蝶自身もその裁きを「謹んでお受け」する。

これが現実では「心を殺す」ということなのか、「自殺する」ということなのか分かりませんが、このサイクルによって説明が付きます。 {/netabare}

……全然考察しきれていませんが、とりあえずここらへんで許して(笑)

☆私の中での結論

・冒頭のシーンは「一家を惨殺する自分」→「その自分は死罪」という、「自分を殺すための心象風景」である。

・のっぺらぼうはお蝶自身であり、面の男はお蝶が生み出した「自分を家に繋ぎとめるための装置」。一家惨殺をイメージさせることにより、間接的にお蝶を自殺に導く存在。

・しかし薬売りの登場により、家に戻りたくなくなったお蝶は、その面の男と駈け落ちするという、本末転倒な幻想に逃げようとした。

・もちろんそれは言ってしまえばただの妄想であり、成功するわけもなく、薬売りにも鼻で笑われる。

・お蝶は何度も自殺しており、そのたびにこの家に嫁ぎ直している。これが物の怪だからこその超常現象。(っていう展開に一票。「自分で自分を殺す」をどうとらえるかによると思います。私は、「全部幻想」よりはこっちのほうがグロくて好きかな)

・薬売りは薬を売ろうと入った家で彼女と出会い、物の怪の気配を感じ、それを斬ることにした。しかし薬売りの予想に反して、物の怪に憑かれていたのではなく、彼女自身が物の怪だったため、それを斬った。斬られた彼女は牢獄から解放され、成仏した。

・「のっぺらぼうに助けられた」=「一家惨殺をせず、母の言いつけどおりにずっと、良家の妻でいられた」であり、「助けられたと思っているのか」=「そのために自殺と婚礼を繰り返すというのはあまりに救いがないのでは?」ということである。

・ラストは台所に誰もいなくなったことに気づかずに宴会を続ける人々、という終わり方。 {/netabare} {/netabare}

この話に関しては十人十色、千差万別の解釈ができると思うので、私のこれは一例にすぎません。ぜひ他の人の見解も聞いてみたいですね!

8話~鵺

香道、笛小路流は絶えたとされていたが、美しい女性が密かにその道を引き継いでいた。その女性と笛小路流のために婿に名乗りを上げた4人の男。組香という香り当てで勝敗を決することとなった。しかし男たちの真の目的は、笛小路流に伝わる「東大寺」という天下人になれる香であった……。

{netabare}

形(名称):鵺

真(過去の事件):東大寺のうわさを聞きつけて寄ってきたものを殺し、夜な夜な組香を行わせる。

理(行動原理):東大寺という香として、ただの木切れである物の怪の本体に価値を見出してくれる人が必要だった。

総評

モノノ怪の中では例外的に、物の怪が感情を捨て、悪霊に徹している作品。海坊主とは違った意味での俗っぽさがありますが、私は一番好きな話かもしれない。ホラーとしての完成度で言えば一番じゃないですか?あと、映像美としても一番好きです。香りを風に舞う花や、色の有無で表現したのとか。反面、謎は単純なので、考察はあまり必要ないと思います。

話の流れ

結局、物の怪の正体は東大寺(欄奈待)という香木でした。この物の怪は笛小路流が続いているという噂に集められた人々を殺し、自分への「人間の執着」を受け続けようという行動原理でした。つまり薬売り以外の人は既に死んでいる幻影。

ここから先が考察ですが、薬売り以外の3人と、来るはずだった坊主頭は、最初の犠牲者、というか、笛小路流がまだあった頃に死んだ人たち、つまり最古の犠牲者たちだと思われます。坊主頭を侍が殺した、ピエロが瑠璃姫を殺した、というのは「自分が死んだと知らしめるための錯覚」にしてはあまりに唐突過ぎます。よって事実が混じっているのでしょう。

つまりこの人たちが死んだのは瑠璃姫が生きていた時代。その後、坊主頭の空いた席に一人ずつ招き入れ、殺していった結果、庭が墓で埋まるほどの人を殺すことになったのでしょう。その対象が今回は薬売りであり、逆に成敗されてしまったと。

ただの木が、見る人が見れば天下を取れる香木になる。そういう視点の違いで価値が変わる様を、鵺という妖怪に置き換えて考えるというのが面白いですね。 {/netabare}

10話~化猫

地下鉄の新設式典。発車した列車は先頭車両を残して消えてしまった。先頭車両に集められた男女には、一見なんの共通点も見られなかったが、薬売りが話を聞くうちに、ある事件が浮かび上がる……。

{netabare}

形(名称):化猫

真(過去の事件):新聞記者の女性が不遇な死を遂げた

理(行動原理):恨みを晴らす

総評

時代背景が他と全然違いますが、モノノ怪の中で最もアニメとしての完成度が高い話。総合点でいえば間違いなく一番。ラストに相応しい。まとめると単純な真と理だが、内容を見ればわかるように根深く多面的です。分かりやすくて奥深い。欠点はちょっと長ったらしいこと(笑)これも2話分でよかったんじゃないかなー。

物語の流れ

女新聞記者の怨念が猫(これが実在の猫なのか、妖としての化猫なのかは不明)に憑りついて、地下鉄道に復讐のための空間を生み出した。下手人(記者)と首謀者(市長)は殺された。目撃者(少年)は目をかゆがり、でたらめな証言をした女の子は口を掻いていた。言い争う声を聴いていた未亡人は逢引をしていたためそのことを証言せず、耳を掻いていた。杜撰な捜査をした刑事と、居眠り運転をしていた鉄道の運転手も怖い目にあった。しかし、下手人と首謀者以外は命を助けられ、反省してその後の人生を送った。運転手はおそらく居眠り運転で逮捕された。

薬売りは全員助けようとしていたが、下手人と首謀者に関しては化け猫の方がコンマ数秒はやく、復讐を果たした。

感想

一見共通点のない男女が集められるが、その証言をあつめると忌まわしい事件が見えてくる、というのはすごく面白いですね。

途中で全員死んだような描写があるんですが、あれは乗客を怖がらせて真実を語らせようとする物の怪が見せた幻覚のたぐいだと思います。 {/netabare}