101匹足利尊氏 さんの感想・評価

4.5

🏅ジャズ🎷演奏シーンが凄すぎて月🌘まで飛ばされるかと思いました

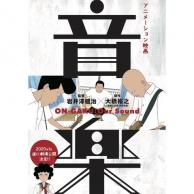

やがて世界的なテナーサックス奏者となる宮本大(だい)の足跡を描く、

ジャズ漫画シリーズ(第1部・5巻、仙台編~東京編序盤辺りまで購読中)の劇場アニメ化作品。

【物語 4.0点】

原作は明らかに連続アニメ化した方が適した連載コミック。

ですが原作再現よりも、映像でも“本物のジャズ”を届けたいと原作者が熱望。

これを受けスタッフは初手から音響設備で音楽体験を最大化できる劇場アニメで制作する勝負に出る。

構成は4分の1がライブシーン。

あとは東京編「JASS」3人のバンド活動を中心にピックアップしシナリオを形成。

そのあおりで仙台編にて“河川敷のコルトレーン”主人公・大(だい)を芽生えさせた恩師・由井など、大幅カットされたシナリオ多数。

だが決して物語が音楽の添え物というわけではない。

アドリブソロなどで回想カットを挿入し激情を昂ぶらせリミッター解除する。

演奏能力インフレも急激となるが、そこもバイト中のエアピアノ、エアドラムのカットで補完してエモさをアップさせる。

「ジャズは感情の音楽」、故にジャズの演奏は再現不可能な一度きりのパフォーマンス。

作品がこだわる価値観や、ジャズの火力を最大化するために必要なシナリオ熱量は十分確保されている。

【作画 5.0点】

アニメーション制作・NUT

演奏シーン。私は過剰な演出を排除して、ジックリと音楽を聴かせる映像の方が好み。

ですが、本作の場合は、テナーサックス中心に音楽が怪物級に強力。

ただ奏者をキャプチャーするだけでは絵が音楽に押し負けてしまう。

よってサックスが火を噴こうが、星を出そうが、演出が時空間を超越しようが。

この音楽と対峙するなら、アニメーションも総力戦だよねと納得するしかありません。

「すべての感情を音で表現できること」を至上とする大(だい)の音楽観。

受ける作画もセリフに頼らず、時に言葉以上に感情を爆発させる必要があります。

これに対応したのが総作画監督・キャラクターデザイン・高橋 裕一氏らのスタッフ陣。

『Vivy』でも歌でみんなを幸せにしたいAIの心の在り処という難題を取り扱った高橋氏。

サックスを描くのは宇宙戦艦を描くより難しいと愚痴りつつもw

彼らの画作りがフィットしたのも私にとっては大きかったです。

何より私は青の映像が大好物。

緻密に構築された青い東京の街並みを眺めるだけでうっとりしてしまうのですw

大(だい)がビッグになる未来は確定している本作。

大の伝説の始まりを関係者に尋ねるインタビュー形式の映像もしばしば挿入され、

巨星が頭角を現すスピード感を後押し。

【キャラ 4.5点】

★超新星若手ジャズトリオ「JASS(ジャス)」

宮本 大(だい)/テナーサックス……ほぼ独学でパンチ力のある演奏を体得。「世界一のジャズプレイヤーを目指す」が口癖のジャズの化け物。

沢辺 雪折(ゆきのり)/ピアノ・作曲……幼少より技術を積み上げて来た天才タイプ。大と出会うまでは才能を持て余し、片手演奏でナメプしたりしていた(ある意味これも伏線回収されるから凄い)ジャズシーンを変えると豪語するなど、大とはまた違った、ナルシスト方面のビッグマウス。

玉田 俊二/ドラム……サッカーサークルで燃焼しきれない衝動をこじらせた大学生。部屋に転がり込んで来た大に触発され叩き始めた初心者。キャリアの中で組むメンバーを変えるのがジャズバンドと割り切る2人とは対照的に、体育会系らしい仲間意識も持つ熱血漢。

以上3人の青春劇が基軸。

雪折の上手く弾きこなせているようで実は吹っ切れていない。

張り合える巨星・大に連れられ、ぶつかれる壁にまで高められることで初めて挫折と成長を知る。

器用なイケメンが不器用に足掻く様は、何度味わってもグッときます。

ノッてる若者たちを見定めるジャズ関係者の大人たちも渋くてグッド。

{netabare} 雪折にぞんざいに扱われた後、謝罪される豆腐屋のオヤジ。

玉田の成長するドラムが好きだといってくれたファンのおっさん。{/netabare}

衰退の一途をたどるジャズ。細々と語り継ぐファンのためだけに弾いていても仕方がないというのも一理ある。

ですが、巨星が出現した時、愛をもって見極めるだけのファンがいなければ、星は輝かず廃れるのみ。

ジャズだけでなくアニメ鑑賞などあらゆるジャンルの愛好家が肝に銘じたい心意気です。

【声優 4.0点】

若手俳優のメインキャスト3人の周りをベテラン声優陣が固めて安定をはかる、よくある劇場アニメの布陣。

最適解とは思いませんが、若い勢いを大人が受け止めるという構図が多発する本作ならそれもありでしょうか。

主人公・大(だい)役の山田 裕貴さん。

今年の大河ドラマでは、主君・家康にツンツンする重臣・本多忠勝役で好演中。

大口を叩くが実力もある若者の猛々しい演技が得意なのでしょう。

声だけの本作でも、その一端は発揮されていた印象。

山田さんは共演者とぶつかることで演技が引き出される憑依型の役者。

雪折(ゆきのり)役・間宮 祥太朗さん、玉田役・岡山 天音さん。

コロナ禍でも臆せず同世代俳優3人の同時収録を敢行したのも好判断だったかと。

3人のおバカな青春の掛け合いもまずまずのお味でした。

そんな若者の鼻面をへし折ったり、引き上げたりする役回りを演じたのが平(たいら)役・東地 宏樹さん。

日本一のジャズクラブを背負うプライドと責任から放たれるジャズ愛の鞭。

そこまで言ってくれるのかと私も胸のすく思いでした。

【音楽 5.0点】

Dolby Atmosにて劇場鑑賞。

担当は世界的なジャズピアニスト・上原 ひろみ氏。

劇伴だけでなく「JASS」のライブ楽曲群、EDも作曲。

宣伝のための無粋なポップス主題歌なんて要らない。全編ジャズで貫き通す潔さ。

さらには自身も雪折のピアノ演奏担当としてプレイヤー参加。

ジャズを知らないお客さんにも聞いてもらえる演奏をする。

ジャズで一番を目指すんじゃない。東京の音楽シーンのてっぺんに立つ。

作中主人公たちの大口に、現実のプロが全身全霊の音楽制作で応える。

この制作体制が既に熱いです。

サックスなどの音圧の強さが目立ちますが、繊細さも併せ持ちます。

こじんまりとした店のピアノは敢えて調律を甘くしてもらった

との上原氏のこだわりは、素人の私には高度すぎて分かりませんがw

真摯な音作りから醸される情熱はビンビン伝わって来ました。

繊細なのは音響も同様。

ライブ会場で熱狂する観衆などは臨場感があり没入させられました。

地味にお気に入りなのは、主人公が天候に合わせた選曲意図を汲んだ一コマ。

それが{netabare} ジャズバー「TAKE TWO」店主アキコとそこを練習場にする「JASS」の縁{/netabare} の始まり。

雨音とジャズが一体となった素敵なシーンです。

【感想】

2023冬アニメ。私の大本命が期待通り、いや想像を超えたパフォーマンスで魅せてくれました。

やはりライブシーンが圧巻。

{netabare} 星はあまりに高音になると赤を通り越し青く燃えるのだ。{/netabare}

アニオリだという演出も交えてタイトル回収されたクライマックス。

感極まった私の目頭もヒートアップ。劇場から出たあと鏡で見た自分の眼が赤すぎて恥ずかしかったですw

音楽アニメとしては今年随一とか、近年屈指とかではなく、

私の生涯の中でも指折りのインパクト。

青々と魂を燃焼される演奏シーン。必見です♪